「御蔵入(おくらいり)」とは、江戸時代の幕府直轄領の名称です。寛永20年(1643年)に現在の南会津町田島地区を中心とした南会津郡全域と、栃木県の五十里湖までの約55,000石の地域が

『 南山(みなみやま)御蔵入領 』 として定められました。

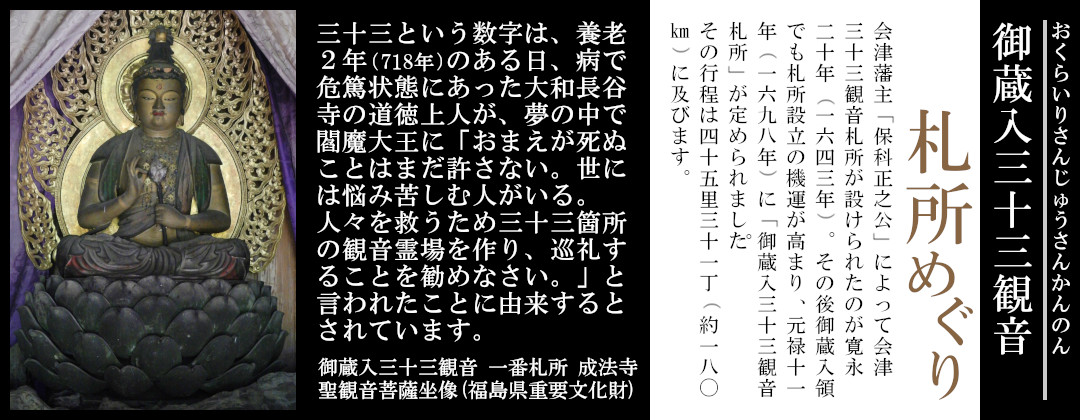

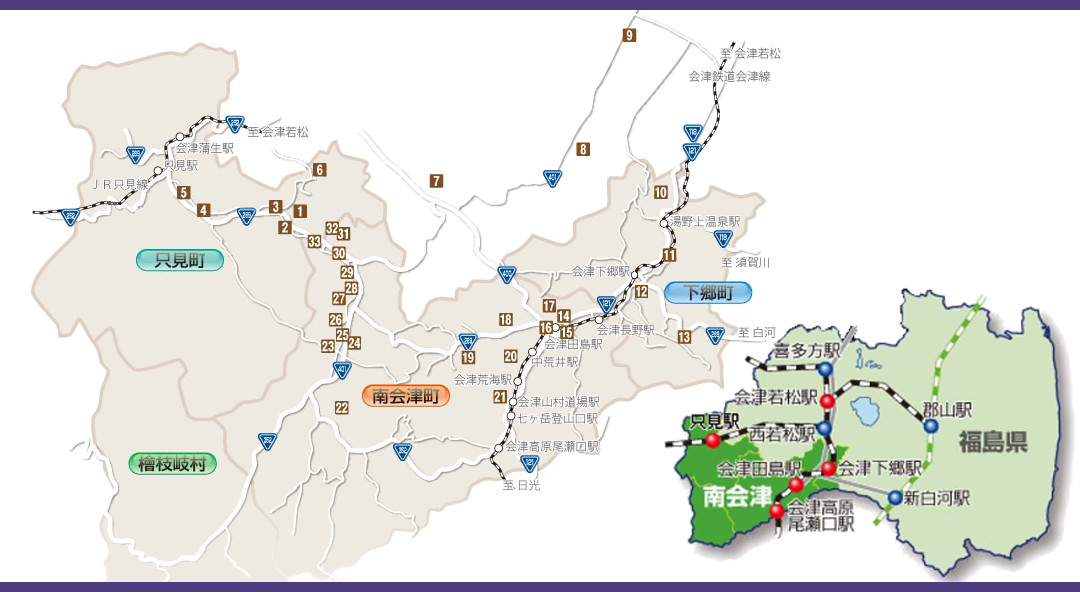

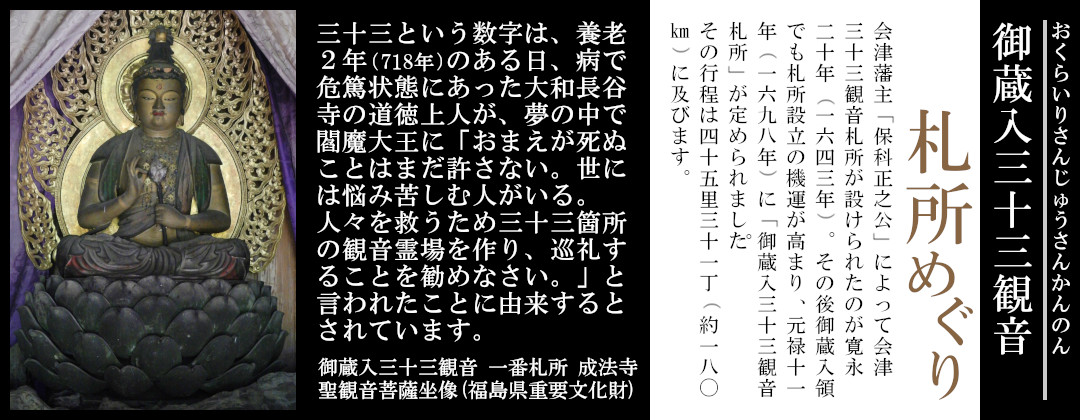

寛永20年(1643年)、会津藩主「保科正之公」によって会津三十三観音札所が設けられました。その後、御蔵入領でも札所設立の機運が高まり、元禄11年(1698年)に「御蔵入三十三観音札所」が定められました。その行程は44里31丁、約180㎞に及びます。

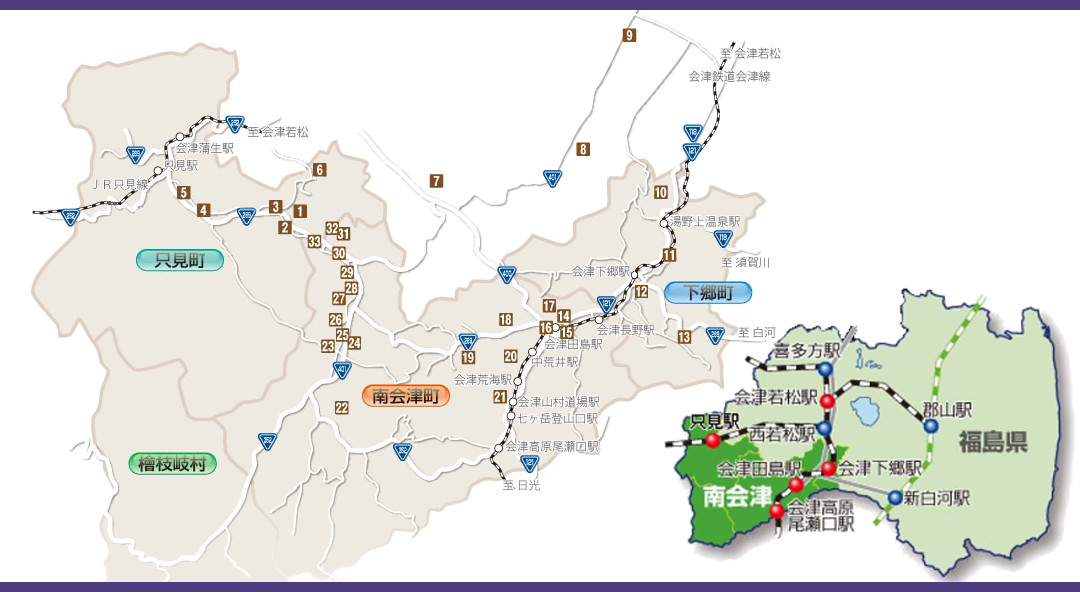

御蔵入三十三観音は、只見町にある成法寺を一番札所とし、昭和村、会津美里町、下郷町、南会津町、5つの町にまたがっています。

「三十三」という数字は、養老2年(718年)のある日、病で危篤状態にあった大和長谷寺の徳道上人が、夢の中で閻魔大王に「おまえが死ぬことはまだ許さない。世には悩み苦しむ人がいる。人々を救うため三十三箇所の観音霊場を作り、巡礼すことを勧めなさい。」と言われたことに由来するとされています。

※MAPは、日本遺産に指定された「会津の三十三観音めぐり ~巡礼を通して観た会津の文化~」として、会津地方各地の三十三観音等を表示しています。

※御蔵入三十三観音めぐりは紫の番号です。

《 御蔵入三十三観音 》

※画像クリックで各観音堂の詳細ページへ。

|

1番 成法寺 |

|

|

|

2番 八乙女 観音堂 |

|

|

|

3番 新福寺 |

|

|

|

4番 瀧泉寺 |

|

|

|

5番 楢戸堂 |

|

|

|

6番 布沢 浮島堂 |

|

|

|

7番 観音寺 |

|

|

|

8番 東尾岐 観音堂 |

|

|

|

9番 長福寺 |

|

|

|

10番 小野 観音堂 |

|

|

|

11番 中の沢 観音堂 |

|

|

|

12番 塩生 観音堂 |

|

|

|

13番 嶽 観音堂 |

|

|

|

14番 薬師寺 観音堂 |

|

|

|

15番 徳昌寺 |

|

|

|

16番 慈恩寺 |

|

|

|

17番 高野 観音堂 |

|

|

|

18番 帯沢 観音堂 |

|

|

|

19番 大豆渡 南泉寺 観音堂 |

|

|

|

20番 川島 岩戸堂 |

|

|

|

21番 龍福寺 |

|

|

|

22番 塩の原 泉光寺 |

|

|

|

23番 小塩 観音堂 |

|

|

|

24番 古町 栄耀堂 |

|

|

|

25番 照国寺 |

|

|

|

26番 青柳 観音堂 |

|

|

|

27番 大橋 清水堂 |

|

|

|

28番 山口 山崎堂 |

|

|

|

29番 鴇巣 松譽堂 |

|

|

|

30番 小野島 岩戸堂 |

|

|

|

31番 富山堂 |

|

|

|

32番 下山 観音堂 |

|

|

|

33番 和泉田 泉光堂 |

|

|

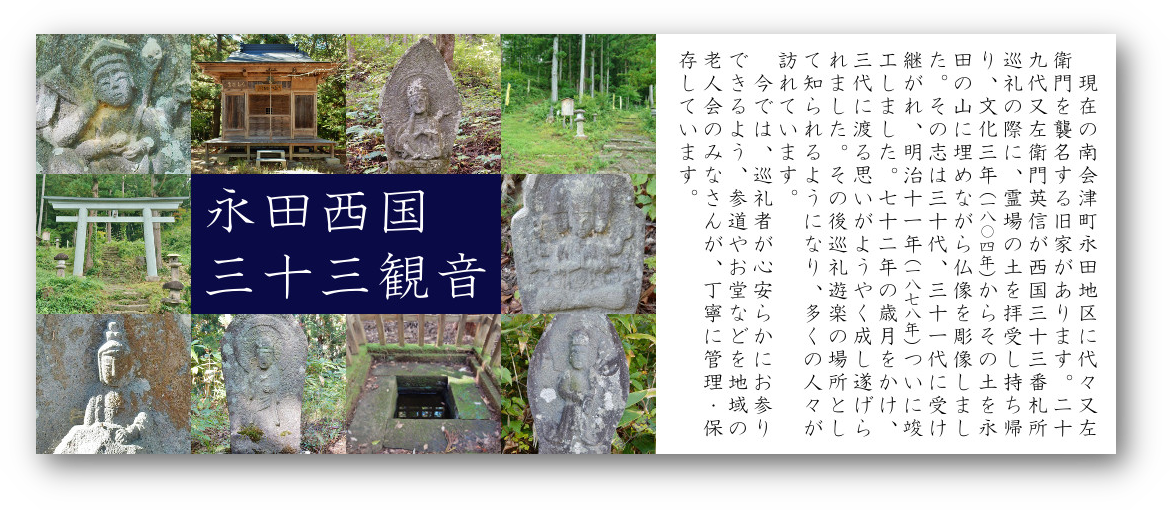

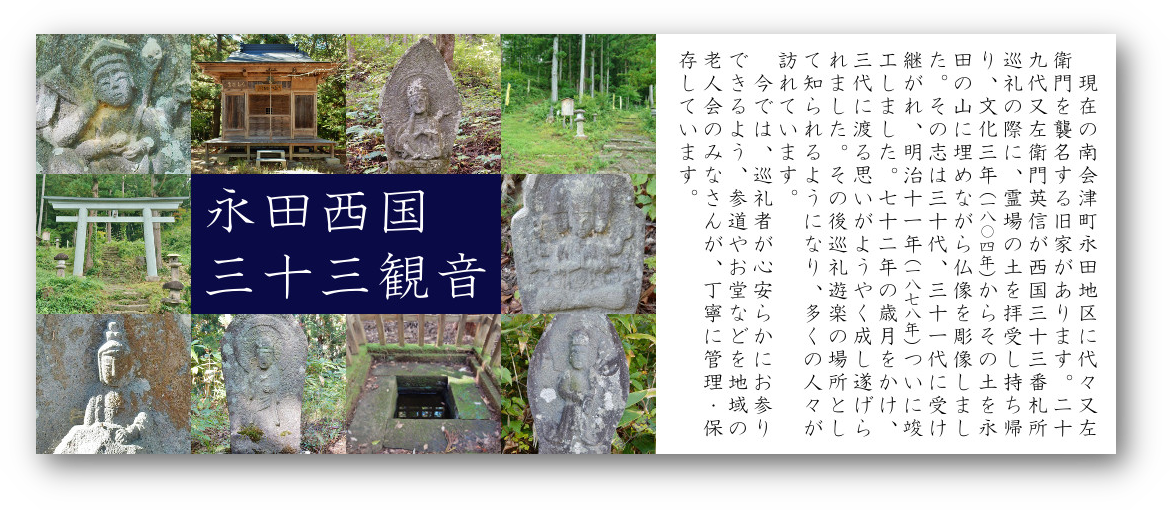

《 永田西国三十三観音はこちらから 》

南会津町永田地区にある「永田西国三十三観音」。文化年間(1806年~1817年)に、この地の篤志家であった第29代渡部又左衛門英信が、地域の人々の安寧を願い、以後二代にわたって、鷲神社の境内に観音石仏像を安置しました。明治11年(1878年)に竣工したそうです。

鷲山の山腹、およそ1kmの参道沿いに33体の観音様が並び、参道を1周すると西国三十三観音を巡礼したのと同じ功徳があると伝えられています。