これぞ南会津ブランド!

質の良い農作物に成長するための必須条件となる寒暖の差や、豊かな雪解け水、多湿の夏に山々を通り抜ける爽やかな風。数々の環境に恵まれた南会津地域では、知る人ぞ知る上質な素材が育まれています。 もともと地産地消に限られ外部に出回ることのなかったものや、生産できる地域がごく限られているものなど理由は様々ですが、生産できる絶対量が少ないために全国の市場へ登場しなかった野菜・花・山の恵みetcが数多く存在します。 2013年度は、こうした知られざる南会津の極上の素材を「南会津ブランド」としてご紹介してきました。ここではその取材の様子をまとめて掲載しています。南会津エリア内でしか手に入らないものもありますが、見かけたらぜひ手に取ってみてください。

| 南会津ブランドの代表格 |

|

| 南郷トマト |

|

| 会津田島アスパラ |

|

| 猿楽台地のそば |

|

| 齋藤さんのリンドウ |

| 南会津の伝統野菜 |

|

| 南会津のじゅうねん |

|

| 舘岩の赤かぶ |

|

| 食用ほおずき |

|

| 戸赤集落の花豆 |

| 土地が育てるここだけ素材 |

|

| 針生のかすみ草 |

|

| 檜枝岐村のサンショウウオ |

| こだわりから生まれる自慢の逸品 |

|

| 渡部農園のりんご |

|

| 南会津の木材加工品 |

| 南会津の冬がはぐくむ味覚 |

|

| 下郷町の雪下キャベツ |

|

| 土っこ田島farmの手作り無添加味噌 |

|

| 南会津のどぶろく |

| 南郷トマト |

南会津ブランドの筆頭といえば「南郷トマト」。南会津町南郷を中心とした地域で栽培されています。みずみずしい果肉とさわやかな甘みが特徴で、その美味しさは全国的に知られ、毎年たくさんの南郷トマトが首都圏の市場でも取り引きされています。

南会津ブランドの筆頭といえば「南郷トマト」。南会津町南郷を中心とした地域で栽培されています。みずみずしい果肉とさわやかな甘みが特徴で、その美味しさは全国的に知られ、毎年たくさんの南郷トマトが首都圏の市場でも取り引きされています。

南郷トマトは決められた栽培管理のもと生育し、厳しい基準で選別されたものしか南郷トマトと名乗ることができません。南郷で生産されても規格外のものは南郷トマトとして販売することができないのです。これによって南郷トマトの質の高さが保たれ、市場での高評価につながっています。

| 生産地 | 南会津町南郷地域を中心とした南会津全域 |

| 旬 | 7月下旬~10月下旬 |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館・直売所、福島県内および首都圏のスーパーなど |

| 買えるところ。食べられるところ |

|

| ■南郷トマトの美味しさをぎゅぎゅぎゅ~っと詰め込んだ「南郷トマトジュース」 |

| トマトジュースが嫌いという人でも「これなら飲める」どころか「大好き!」になってしまうという、芳醇な香りとトマトジュースとは思えない甘さ。南郷トマトの美味しさを収穫期以外の時期にも味わってほしいと始まったジュースづくりですが、秋ごろから販売が始まり、翌シーズンを待たずに売り切れてしまうという人気ぶりです。

道の駅、物産館、スーパーなどで広く販売されています。 |

|

| ■味噌ベースのピリ辛スープにトマトが合う!「トマトラーメン」 |

| ラーメンに南郷トマトが乗っているだけではありません。完熟トマト果汁を使ったスープの風味はトマトの香りがしながらもしっかりラーメンの味。南郷トマト生産の本拠地、南会津町南郷の道の駅 山口温泉 きらら289で食べられます。

トマトの爽やかな香りがさっぱりとした「南郷トマトソフト」も人気です。 |

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■南郷トマト農家 馬場相任さん |

| 南郷トマト生産組合の数万株もの育苗をまかされる若きホープ。ご自身も自宅で一万数千株の南郷トマトを栽培しています。

春~秋の栽培期間中は、完全に南郷トマトに合わせた生活。少しでも良いものを届けようと、休みなく南郷トマトの成長を見守ります。 |

| 1.種まき |

|

|

| 2.発芽 |

|

|

| 3.接ぎ木 |

|

|

| 4.定植 |

|

|

| 5.受粉 |

|

| 定植の時には40cmくらいだったトマトの苗は、3週間後には推定120cmくらいまで成長!すでに実もできはじめています。 馬場さんのお宅では、受粉作業はハチの力を借りて行っています。そのために「ニホンマルハナバチ」という種類を購入するそうです。ミツバチともまた違う種類だそうで、たしかに身体はミツバチよりちょっと大きめ。外来種などとの交雑を防ぐためハウスの外に出ていかないように全てのハウスがネットで覆われています。 |

| 6.収穫 |

|

|

| 7.もだっくうし |

|

|

| 《 取材後記 》 南会津を代表する、まさにこれぞ南会津ブランド!と言うべき南郷トマト。昭和37年に南郷の農家14名から始まったトマト栽培は今や120名を超え、これまでのトマト農家さん達が積み上げてきた安定した美味しさと積極的なPRが実を結んで、首都圏をはじめとする各地のスーパー・青果店でも販売されるようになりました。それに伴って「南郷トマト、知ってる!」「美味しいですよね」県外からの旅行客に伺うと、知名度もぐんぐん上がっているようです。 新規就農者の受け入れ・サポートにも力を入れたことで若い世代の農家が増え、全国的な農業の後継者不足問題などどこへやら。育苗もこなす馬場さんのような若い力が育ち、南郷トマトは前途洋々です。 そんな南郷トマトの成長していく様子をお伝えすることで、農家さん達が手をかけ気を配って育てる日々を見ていただき、より身近に感じていただけたら嬉しく思います。南郷トマトが店頭に並ぶ期間ももうそろそろ終わりですが、冬のあいだは、南郷トマトの美味しさがぎゅぎゅ~っと詰まった「南郷トマトジュース」がありますよ♪缶に入っても、農家さん達が丹精こめて作ったトマトである事実は変わりません。南会津の自慢の素材、ぜひぜひ味わってくださいね。 |

| 会津田島アスパラ |

南会津町田島地域のアスパラは、太くてみずみずしく、甘み・うまみがぎゅっと詰まっているのが特長です。

南会津町田島地域のアスパラは、太くてみずみずしく、甘み・うまみがぎゅっと詰まっているのが特長です。

そして全国でも珍しい、グリーン・ホワイト・紫の3色のアスパラが栽培されているのにも注目。特にホワイトアスパラはここまで太く旨みのあるものは貴重で、首都圏の料亭などでの需要が高く、一般に出回ることの少ない商品です。

また、紫アスパラは、新鮮なものなら茹でずにそのまま食べられますので、サラダの彩りなどに活躍。それぞれに特徴があり、食感や味わいも異なる3色、ぜひ食べ比べてみてください。

| 生産地 | 南会津町田島地域 |

| 旬 | 4月下旬~8月 |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館・直売所、福島県内および首都圏のスーパーなど |

| 買えるところ・食べられるところ |

|

| ■新鮮な田島のアスパラを購入するならココ!南会津ふるさと物産館 |

| まちの駅南会津ふるさと物産館はJA会津みなみの生産会員さんが毎朝持ってくる採れたての野菜が並ぶ直売所。春~夏にかけては朝採りのアスパラが店頭に並びますが、人気のものは売り切れの時間も早いので、早めの来店がおすすめです。

ほかにもリンドウ・かすみ草・南郷トマトジュース・食用ほおずきなど南会津ブランドの数々がたくさん集まっており、南会津の情報を発信するアンテナショップとしても活躍しています。 |

|

| ■道の駅の人気No.1!意外だけどうまい!アスパラソフト |

| ご当地ソフトは奇想天外な素材を使ったものも多いので、みなさんもアスパラなら抵抗なく食べられるはず。青臭いの?という疑問も不要です。道の駅会津西街道たじまのアスパラソフトは、想像よりもずっとアスパラの香りがソフトクリームと合っていて、抹茶ソフトにも似た和の風味が感じられる逸品です。 |

|

| ■他にもたくさん!アスパラを使った商品はおみやげにおすすめ |

| アスパラパスタ、あすぱらうどん、アスパラロールケーキ・・・南会津を代表する特産品のひとつ・アスパラを使った商品は、おみやげとしておすすめです。道の駅たじま、南会津ふるさと物産館、会津田島駅 売店やまなみなどで販売しています。ちなみに会津田島駅の建物内にあるレストラン ヴォーノでは、アスパラ麺を使ったトマトラーメンやイタリアンラーメンが食べられます。 |

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■アスパラ農家 湯田萬平さん |

| 広大な畑でグリーン・ホワイト・紫の3色のアスパラを栽培している湯田さん。この3色は「会津三昧」としてJAに出荷されます。4月後半からの取材だったため、アスパラはすでに出荷最盛期を迎え、栽培過程を詳しく取材することはできませんでしたが、湯田さんとJAの方々のご協力でハウスの中や出荷場の内部まで見せていただくことができました。ありがとうございました! (※2021年現在、会津田島アスパラはグリーン、パープル、ホワイトにピンクも加え、4色のアスパラを生産しています。) |

|

| 出荷場の3色アスパラ |

| 田島町のアスパラは、「グリーン」の他に全国的にも珍しい「ホワイト」「紫」の三色が栽培されています。

アスパラはとっても息の長い作物です。土の中に地下茎を伸ばし、毎年春になると芽を出します。私達はこの「芽」を食べているんですね。成長すると胸くらいの高さまで大きく、見た目は木のようになるんですよ。地下茎は1年では枯れませんので、毎年出てきた芽(アスパラ)を収穫することができ、通常十数年、うまく育てる農家さんだと30年くらいもつのだとか!すごいですね! とはいえ植物も「老化」があるので収量の減少はあるそうで、毎年少しずつ古い株を新しい株に入れ替えるのが一般的とのことでした。 |

|

| 白いアスパラの畑 |

| 白いアスパラは日光にあてると色が変わってしまうそうです。ハウスが二重になっており、内側のハウスは、普通のビニールではなく光を通さないシートです。これで中を真っ暗にしているんですね!栽培のときから真っ暗なハウスの中で育て、選別・出荷もなるべく光にあてずに行われているそうです。明るい店頭に並んでしまうと、少しずつ赤みを帯びて色が変わってしまいます。

実はこのアスパラ、品種としては、グリーンアスパラとまったく同じものだそうです。これを日光にあてずに育てると、白いアスパラになるということ。日光にあたると、白からピンク・赤みを帯びてきて、いずれ緑色へと変わっていきます。なので特に白いアスパラは「鮮度が命!」なんですね。 白いアスパラは、光にあてないので、もちろん成長は緑色のものより時間がかかります。そのぶんしっかりした食感とうまみが凝縮するんですね。 |

|

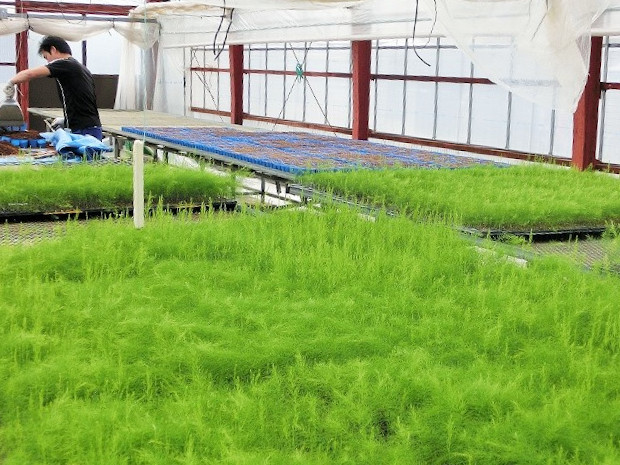

| 育苗施設 |

| 南会津町のお隣、下郷町には、JAの育苗施設があります。ここでは、様々な農産物の育苗が行われ、農家さんへと届けられます。農産物は、畑に直接種をまいて育てるものももちろんありますが、苗の時期はとてもデリケートなため、栽培管理が難しいのが一般的です。管理が徹底された育苗施設で高品質の苗をたくさん育てることにより、農家さんは良い苗で栽培に専念できるんですね。

アスパラは南会津地域だけでなく全国的に、畑に直接種をまかずにある程度苗を育ててから定植するのが一般的です。こちらでは、セルと呼ばれる何十にも区分けされたポット(写真の黒い部分)に種をまき、苗を育てます。セルで育苗すると、ここからスポッっと取り出してそのまま畑へ植えることができるので、苗を傷めずに順調に成長させることができます。 根が育ち、底辺のあたりで何週かしたら定植の時期です。 |

|

| 紫アスパラの畑 |

| たっぷりの貯蔵養分と共にゆっくりと育つので栄養価が高い「春どりアスパラ」その中でも特に珍しい「紫アスパラ」を見せて頂きました。

グリーンアスパラに比べると、栽培している農家さんが少なくて収穫量も限られている為に希少価値が高いですが、その味は糖度が1~2度高く、甘味が強いです。そして、生で根元から先端まで食べられます。紫のアスパラは、「アントシアニン」が含まれていて柔らかく甘味も多いようです。茹でると緑色に変わってしまうので、薄くスライスしてサラダにするのがおススメのようです。ビタミン、アスパラギン酸が豊富に含まれていて、疲労回復効果も期待できます。食感は、他のアスパラよりもシャキシャキの歯ごたえや香りも強いようです。 また、ガンなどの病気の原因となる「活性酸素」も抑えるので動脈硬化や高血圧の予防にも効果的だそうです。 |

| 猿楽台地のそば |

南会津は全国屈指のそばどころ。冷涼な気候はそば栽培に適し、南会津全域で栽培が行われています。檜枝岐村は標高の高い山に囲まれ稲作に向かない土地だったため、そばは主食として様々なアレンジを加えて食されており、南会津全域で現在でも身近な食材として利用されています。

南会津は全国屈指のそばどころ。冷涼な気候はそば栽培に適し、南会津全域で栽培が行われています。檜枝岐村は標高の高い山に囲まれ稲作に向かない土地だったため、そばは主食として様々なアレンジを加えて食されており、南会津全域で現在でも身近な食材として利用されています。

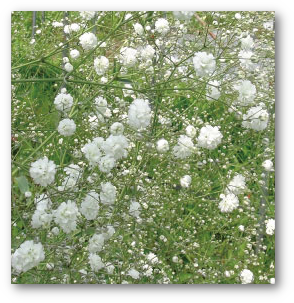

南会津のそば栽培として代表的なのが下郷町の猿楽台地。水はけ・風通しが良く、良質なそばに育ちます。夏の開花の時期には台地の一面がそばの花で埋め尽くされ、真っ白なじゅうたんのような光景は必見です。

| 生産地 | 下郷町猿楽台地、そば栽培は南会津全域 |

| 旬 | 10月下旬 |

| 買えるところ | 南会津地域内のそば屋 |

| 買えるところ・食べられるところ |

| 大内宿 味処 みなとや |

|

|

| そば処 曲家 |

|

|

| 道の駅 番屋 |

|

|

| 生そば処 かわちや |

|

|

| 裁ちそば まるや |

|

|

| 農家れすとらん蕎屋 |

|

|

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■鱗屋(うろこや)農園 星忠勝さん |

| 猿楽台地でそばの栽培をされている星さん。地元を活気づけたいとの熱意から様々な活動を行っており、以前はほとんど使われていなかったこの台地をそば畑として再生させ、現在では開花の時期には多くのカメラマンが訪れる名所となりました。

ご自身でそば打ちも行っており、町内の「猿楽そば」のオーナーとしても活躍していました。現在は後進に店を譲り、自宅で知人にふるまうなどして周囲を楽しませています。 |

| 1.種まき |

|

|

| 2.発芽~成長 |

|

| 種まきから1週間が経ち、10センチ程まで伸びて、双葉から本葉になりました。まるで空に向かって思いっきり背伸びしているような様子です。 そばは、生長が早いので追肥や除草もいらず害虫の心配もほとんどなくて、8月下旬には花が咲きます。手間も少なく短期間で収穫できるそばですが、栄養もしっかり詰まっている優れものです。 |

| 3.開花 |

|

|

| 4.収穫 |

|

| 一面に広がっていたホワイト×グリーンの絨毯がすっかり秋仕様になり、大きく生長した蕎麦は、風になびいて斜めにもたれかかっているような場所もありました。”なびいた”事と”倒れている”事は別物で、土に窒素が過剰になると倒れてしまうそうです。蕎麦は、肥えた土地より痩せた土地を好み、窒素もあまり必要としないようです。 コンバインで刈り取って蕎麦を収穫します。10アールあたり130~140Kgの収穫量とのことです。これらの実を乾燥させて磨くと艶が出ます。良い蕎麦の実の見分け方は、蕎麦が青みがかった色で、実の形がぷっくりとした三角形であること。こういった蕎麦が収穫できる地域は、やはり気温差がある気候の地域だそうです。温暖な気候の地域で収穫した蕎麦の実は、殻が硬く実も少ないそうです。 |

|

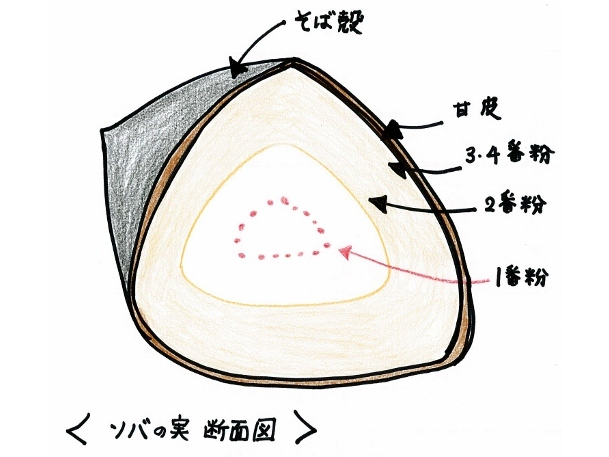

蕎麦の魅力は、香りと食感。それは製粉割合によって変化します。実の断面図はこんな感じだそうです。真ん中の芯となっている部分は、香りや風味は少ないですが、白いサラサラした粉で粘りが無いので、喉感が良く旨みや甘味が高い最上級粉です。更科蕎麦や打ち粉として使われています。柔らかい部分なので、実を引いた時に一番最初に挽き出てくるので「一番粉」と呼ばれます。

2・3~4番粉と呼ばれる中層~外層部分は、外側へ行くほど色が黒っぽくなり、粘りが出てきて喉越しが無くなってきますが、香り高く栄養価も高くなります。

力強い生命力を持つ蕎麦ですが、デリケートな面も持ち併せていて、乾燥には強くても湿気には弱いので、水が溜まるように作られている田んぼの跡地での生長は不向きです。

星さん曰く「作物の育つ環境の向き不向きは決まっている事だから、変えられないけど、それに比べると、人間は自分が活躍出来る環境は自らの力で変えられるし決められるんだ!」なるほど。確かに、植物は適した場所にしか生育する事が出来ないので全く合わない土に自生するという事はもありませんね。

| 5.そば打ち |

|

収穫後の蕎麦の実は…機械で乾燥させて、その水分は約15%にします。それ以上乾燥させてしまうと、蕎麦の風味が落ちてしまうので水分量を一定に保つようにします。それから乾燥後の蕎麦は、精選~脱皮~製粉の3つの段階に分けられます。

1.精選 小石や茎片などの細かいゴミが混入しているので、機械で取り除きます。そしてツヤツヤ・ピカピカになるまで磨きます。

2.脱皮 精選された玄蕎麦は包まれている果皮から脱皮します。 玄蕎麦とは、黒っぽい殻(果皮)をかぶったままのそばの実のことで「玄」とは昔の言葉で「黒い色」という意味で「そば」とはもともと「角張っている」という意味の言葉だったようです。また、本来のそばの実(ヌキ)の色は淡い緑色です。

脱皮をすると玄そばの一番中心部にある一番粉は、真っ白でサラサラとした更科粉と呼ばれ、打ち粉にも使用されます。

3.製粉 石臼で挽きの特徴は、粉がしっとりし、熱による水分の蒸発も少なく風味が優れていると言われています。そば粉は熱にとても弱いので、製粉工程で必要以上に熱が加わると風味が落ちてしまうそうです。実を引くと、柔らかい中心部分の胚乳のさらに中心から先に細かくなって挽き出てくる、外側の胚芽(子葉)や甘皮(種皮)はやや硬いため、すぐに細かくは挽けないので先に出る粉(一番粉)ほど内層の粉で、後に出る粉ほど表層の粉です。

二番粉(中層粉)

一番粉の次に得られる粉です。蕎麦の実のやや外側を挽いたもので、蕎麦らしい香りや色を持つ一般的な蕎麦粉です。タンパク質などの栄養が豊富です。

三番粉(表層粉)

種皮(甘皮)部分まで挽き込まれ、色や香りが強くてタンパク質に富み、蕎麦をつなぐ力が強いので蕎麦打ちには重要な部分になります。打ちあがった蕎麦は独特の触感を持ちます。

種皮(甘皮)は蕎麦の果皮(殻)を取り除いたすぐ下の部分で、新蕎麦の時は緑色をしており、製粉した蕎麦粉もうっすらとした緑色を帯びています。

挽きぐるみ(全層粉)

一番粉、二番粉、三番粉の区別なく、玄蕎麦や抜き実を果皮(殻)をつけたままですべて挽いた粉です。その為、色が黒くなります。

この挽きぐるみの粉を使った蕎麦は『田舎蕎麦』と言われ、太めの黒っぽい色をしています。今回は、採れたて挽きたての蕎麦で打って頂きました。ほのかな風味が薫る喉越しが良く、味わい深いお蕎麦でした!

| 齋藤さんのリンドウ |

目が覚めるようなブルーのボリュームある花ぶり。福島県は全国的にリンドウの生産が盛んですが、そのうちの8割が南会津地域で生産されています。

目が覚めるようなブルーのボリュームある花ぶり。福島県は全国的にリンドウの生産が盛んですが、そのうちの8割が南会津地域で生産されています。

リンドウは多年草であり、南会津では雪の下で冬を越します。種の時期やこうした冬の時期に一定時間、一定の気温以下に晒されないと良い花が咲かないのだそう。これらの条件を満たす南会津はリンドウ栽培の環境に適し、品質が良く、花もちも良いと首都圏の花卉市場で高い評価を得ています。

一般的には「お盆に欠かせない花」と認識されていますが、色や姿かたちの良さはアレンジメントとしてもよく利用され、同じく南会津で多く生産されるカラーとともにブライダルブーケとしても用いられることが増えています。

| 生産地 | 南会津町南郷地域、下郷町など |

| 旬 | 齋藤さんのところでは6月末下旬~10月下旬 |

| 買えるところ | 福島県内および首都圏の生花店など |

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■リンドウ農家 齋藤明さん |

| 南会津のリンドウ生産の第一人者とも言えるのが齋藤明さん。リンドウ生産農家が獲得し得る3つの金賞”農林水産大臣賞”、”県知事賞”、”農政局長賞”の全てを受賞し、ご自身で品種の開発から育種・育苗も行うパイオニアです。 この取材では、齋藤さんが開発した代表品種「かせん」、リンドウには珍しい濃いピンク色の希少品種「真紅」の栽培までを追いかけました。 |

| 1.種まき |

|

|

| 2.発芽 |

|

|

| 3.”かせん”開花 |

|

|

| 4.”真紅”開花 |

|

|

| 南会津のじゅうねん |

「じゅうねん」は、エゴマのこと。近年、生活習慣病やダイエットなどに効果があると言われ話題になっていますが、南会津地域では昔からこのじゅうねんの栽培がさかんに行われてきました。

「じゅうねん」は、エゴマのこと。近年、生活習慣病やダイエットなどに効果があると言われ話題になっていますが、南会津地域では昔からこのじゅうねんの栽培がさかんに行われてきました。

ゴマのように香ばしく、そのまま食べればプチプチとした食感を楽しめて、すり潰せばトロリとまろやかで旨みの深いじゅうねん油に。南会津地域では下郷町をはじめ全域で栽培されており、じゅうねんの特徴を生かした郷土食がたくさん存在します。

代表的なものは、下郷町・南会津町の「しんごろう」、南会津町の「ばんでい餅」、檜枝岐村の「はっとう」などなど。ほかにもまんじゅう・うどん・ラーメン・ドレッシングなどなど開発商品も沢山。プチプチ食感と香ばしさを活かしたヒット商品になっています。

| 生産地 | 下郷町をはじめ南会津全域 |

| 旬 | 11月頃~ |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館など(主にじゅうねんを使った商品) |

| 買えるところ。食べられるところ |

|

| ■下郷町・南会津町の郷土食「しんごろう」 |

| 炊いたご飯を半つきにして棒に刺し、じゅうねん・味噌・酒・砂糖などを丁寧に擂ったじゅうねん味噌を塗り、炭火であぶったのがしんごろう。甘くてしょっぱい、懐かしい味は観光客にも人気です。

大内宿 味処みなとや、会津田島祇園会館などで食べられます。 |

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■じゅうねん栽培 星さんご夫婦 |

| 子供のころから栽培に携わっているじゅうねん名人の星さんご夫婦に作業の様子を取材させていただきました。

毎回、作業の行程を丁寧に説明してくださり、取材が終わればお漬物やふかしたさつまいもなど自慢の自家製野菜のお茶うけをふるまってくださいました。農家ならではの素朴であったかい心遣いに感謝。 |

| 1.種まき |

|

|

| 2.定植 |

|

|

| 3.中耕・土寄せ |

|

|

| 4.刈り取り |

|

|

| 5.脱穀 |

|

|

| 6.水洗い・天日干し |

|

|

| しんごろう作り |

|

|

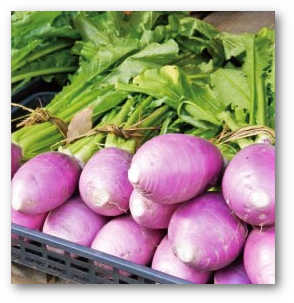

| 舘岩の赤かぶ |

舘岩の赤かぶはその名の通り表面が赤い(さつまいものような赤紫に近い)のが特徴です。南会津町舘岩(たていわ)地域の伝統野菜で、舘岩以外の土地では赤くならないと言われています。

舘岩の赤かぶはその名の通り表面が赤い(さつまいものような赤紫に近い)のが特徴です。南会津町舘岩(たていわ)地域の伝統野菜で、舘岩以外の土地では赤くならないと言われています。

昔ながらの食べ方は酢漬け。酢漬けにすると赤身がいっそう増します(右の写真は着色料を一切使っていません」)。また、サラダの彩りなどにもおすすめで、鮮やかな色が食卓を華やかにしてくれます。

舘岩の赤かぶはごく限られた地域でしか栽培されず生産量も少ないため、地域外に出回ることはほとんどありません。生産農家さんのほとんどはあらかじめ納品先が決まっており、購入できるのは南会津地域の道の駅や直売所などに限られます。

| 生産地 | 南会津町舘岩地域 |

| 旬 | 10月下旬~11月 |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館・直売所など |

| 成長の様子を取材しました |

|

| ■ふれあい農園 芳賀さん、湯田さん |

| 南会津町舘岩のふれあい農園は、首都圏の子ども達の農業体験や家庭菜園などに開放されている農園。

ここでは地元の農産物である赤かぶの栽培も行われており、芳賀さん、湯田さんに種まきや収穫の様子を見せていただきました。舘岩の赤かぶは種まき後は収穫まで手を入れずに育てるので2回のみの取材でしたが大変お世話になりました! |

| 1.種まき |

|

|

| 2.収穫 |

|

|

| 下郷・田島の食用ほおずき |

食用ほおずきは、一般的な観賞用ほおずきとは異なる食べられるほおずきです。下郷町や南会津町田島地域に自生していた、地元の方々にとっては「懐かしい味」と言える植物。この味を地元の特産物として増やしていこうと、畑での栽培が行われるようになりました。

食用ほおずきは、一般的な観賞用ほおずきとは異なる食べられるほおずきです。下郷町や南会津町田島地域に自生していた、地元の方々にとっては「懐かしい味」と言える植物。この味を地元の特産物として増やしていこうと、畑での栽培が行われるようになりました。

熟しても観賞用ほおずきのように赤くならず、実は薄いオレンジ色。フルーティで甘い香りが広がります。地元では生食以外に加工品の生産もさかんで、特にほおずきジャムはおみやげとしても人気。他にもパンやアイス、お菓子など様々な商品が販売されています。

| 生産地 | 下郷町、南会津町田島地域 |

| 旬 | 8月~9月 |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館・直売所(季節外はジャムなどの加工品も販売) |

| 成長の様子を取材しました |

下郷町の食用ほおずきの栽培のベテラン、「ミツ子ばあちゃん」こと室井ミツ子さんと、南会津町で地元の素材を使った商品開発などを積極的に行う「アジプロファーム」の星義道さんに、それぞれの栽培の様子を見せていただきました。

■室井ミツ子さんの食用ほおずき栽培と、ほおずきジャム加工(土っ子田島farm)

| 1.種まき、定植 |

|

|

| 2.収穫 |

|

|

| 3.ほおずきジャム |

|

南会津に昔から自生していた「食用ほおずき」を特産品として栽培し、商品開発されている注目のフルーツです。今回は、食用ほおずきをジャムに加工している「土っ子田島farm」湯田浩和さんにお話を伺いました。

「土っ子田島farm」は、もともとトルコギキョウなどの花き栽培から始まりました。春から秋にかけての作業でしたので、働きに来ているパートさんに長く働いてもらえるようにと、冬の間には「手作り味噌」を作りはじめました。「人の手」は覚えて訓練する事によって何でも出来る、機械には無い万能さを秘めた貴重な力として大切にしています。”いい塩梅”の加減をみられるのも五感を持つ人ならではですね。

また、みんなが笑顔で仕事に取り組む”良い環境が良い品を作る”をモットーとして手間と心を惜しみなく遣って農家さんが丹精込めて育てた天の恵みの美味しさを皆さんにお届けしています。

砂糖を入れて時間が立つと変色してしまうので 食感の良い粒を潰さずに、残すように煮詰めます。短時間で済むよう少量ずつ作ります。

最後に砂糖やクエン酸を加えて味を調えます。ジャムができあがってから瓶詰めまでの時間は、出来る限り手早くして「風味」を逃がさないようにします。

|

できあがったジャムは、パンやヨーグルトに合わせて朝食やおやつにピッタリ。ビタミンA・C、鉄分、カロチンそしてビタミンBの「イノシトール」が豊富に含まれているのが特徴で、脂肪肝や動脈硬化の予防、ガンの発生を抑制するような効果も期待されていて、細胞を若々しく保つ嬉しいアンチエイジング効果も。南米では、薬効効果が高いことから病気の際に食べていたとも言われています。

南会津の大自然の恵みに感謝しこれを生かし、町を人を元気にしようという町をあげての取り組みによって、農家さんが栽培を始めた「食用ほおずき」。そんな想いの込められたバトンを受け取って、さらに沢山の人に渡していこうという信念を持って、土っ子田島farmの皆さんが作った”美味しくて健康になれるジャム”です。素材の魅力を生かして作った、”作る人も食べる人も全員が笑顔になれる”よう心を込めて作っています。

■星義道さんの食用ほおずき栽培と、山の果実「さるなし」栽培

| 1.さるなしの木 |

|

| 「さるなし」は、マタタビ科に属する日本のキウイフルーツとも呼ばれる、3cm程の緑の円筒形の果実です。3年生位から結実しますが、結実率は低く生産量が限られており、とても希少な果実です。 甘酸っぱく、ビタミンCがレモンの10倍、ビタミンB1も豊富で、疲労回復、強精・強壮、整腸作用などがあるそうです。あまりにも美味しくて、猿が直ぐに食べてしまい、無くなってしまうのでこの名が付いたとも言われているようです。 |

| 2.ほおずき苗 |

|

| 向かって右から、生長順です。「定植」する迄、ポットで育てます。定植は、7月下旬予定です。 |

| 3.さるなし開花 |

|

| さるなしは、花が咲き小さな白い花が咲いていました。 この白い花は、とても香りの良い花酒にもなるようで、小さいながらもどこか品のある雰囲気がありました。 |

| 4.食用ほおずき定植作業 |

|

定植作業を行いました。ほおずきの実は自然に落果するので、土に付いて汚れたりしないように一面を黒いシートで覆っています。万が一、実の中に虫が入ったりしていないか確認するのにも、ひとつひとつ手作業なので手間暇がたっぷりかかる作業です。

星さんは「農作物は努力した分しっかり応えてくれるから素直なんだ。」といいます。そう感じられるのは、毎年、試行錯誤しながら一生懸命に育てているからこそ感じる醍醐味のひとつですよね。そして、「自然は全てをゆるしてくれる」と。全てをありのままに受け入れてくれる自然と共存している私達が節度を持って自然と良い関係を保っていかなければいけませんよね。

食用ほおずきを定植した後…ネギやニラを隣に植えていました。これは「コンパニオンプランツ」(共栄作物)と言い、野菜類とハーブ等をうまく組み合わせて一緒に植えるとお互いに良い影響を与え共栄し合うとされ、成長を促したり収穫量を増やしたり害虫の予防が期待できるそうです。

星さんの畑では、今年初めての試みで、食用ほおずきの害虫「ネキリムシ」などに悩まされるのを防ぎ、最小限の農薬で済ませるためです。コンパニオンプランツについて、初めて知った私はその英知に驚き感動しました。

| 5.ほおずき収穫 |

|

| 収穫後は、2日間乾燥させて出荷します。こちらはジャム加工用。この間に、音楽を聞かせているそうです。そうすると甘さが増すそうですよ♪ |

| 6.〈 番外編 〉リースづくり |

|

この体験に声をかけてくださったのは、さるなし&ほおずきの取材でお世話になっている星義道さん。主催するNPO法人森林野会(もりのかい)と協力団体南会津フォレストインストラクター会で副会長を務めています。

クズのツルで編まれた土台を選びます。クズのツルでまあるく編んであります。そこに「いちいの木」やまつぼっくりなど、南会津で採集した素材のほか、リボンやスプレーを使って飾りつけをします。

①まつぼっくりやリボンなど、装飾するものにも針金を絡め、リースに巻きつけます。

②赤い実や葉っぱなどは、ツルの間に差し込み、固定。

③ときには木工用ボンドで貼り付けたり、アクリル絵具で色付けしたり。

④ここで、上から3分の2ほどに銀色のカラースプレーをふりかけます。

個性あふれる作品の出来上がりです!

| 戸赤集落の花豆 |

下郷町の町内から離れ長い坂をのぼった先にある山あいの村、戸赤集落。標高約600mの高地で寒暖の差が激しく、豊富な地下水にう恵まれた環境の戸赤集落では、大粒でふっくら、しっとりとした高品質な花豆が生産されています。

下郷町の町内から離れ長い坂をのぼった先にある山あいの村、戸赤集落。標高約600mの高地で寒暖の差が激しく、豊富な地下水にう恵まれた環境の戸赤集落では、大粒でふっくら、しっとりとした高品質な花豆が生産されています。

戸赤集落で花豆を大量に生産している農家はなく、各家が自分たちで出来る範囲で少しずつ栽培しています。それゆえ出回る量がごく少なく、豆菓子専門店などに納められる他はまれに道の駅・産直売場などで売られるのみ。

「花豆」という名前は、夏に咲く花が美しいことからそう呼ばれるようになったという説があります。開花の時期は8月頃。繁茂した緑一色の畑に、鮮やかな赤い花が咲く様子が印象的です。

| 生産地 | 下郷町戸赤(とあか)地区 |

| 旬 | 収穫は9月、冬の保存食としても活躍 |

| 買えるところ | 道の駅しもごう Ematto、下郷町物産館など |

| 買えるところ・食べられるところ |

|

| ■下郷町のご当地スイーツ!花まめパイ |

| 戸赤集落で作られた花豆が中に入った「花まめパイ」は、商品となってから2年で飛躍的な人気商品に。一時は生産が追い付かず品切れ状態が続いたこともありました。花豆の生産農家さんは多くはないので、花まめパイの製造量も限りがありますので、見つけたらぜひ購入して味を確かめてみてください。

道の駅しもごう、まちの駅下郷町物産館で販売中。どちらも、収穫期後の秋~冬にかけては乾燥した花豆を販売していることもあるので(売り切れの場合もあり)産直スペースもチェックを。 |

|

| ■花豆栽培 渡部さん |

| 自宅の畑で農薬を使わずに花豆を作り続けている渡部さん。「私が得意なのは草むしりだよ」と笑いますが、花豆栽培も家庭料理もとっても上手なお母さんです。

渡部さんのニコニコ笑顔と会津なまりにすっかり和んでしまう、そんな雰囲気もぜひご覧ください。 |

| 成長の様子を取材しました |

| 1.種まき |

|

|

| 2.畑に定植 |

|

|

| 3.開花、誘引 |

|

|

| 4.収穫 |

|

|

| ■花豆レシピ「花豆入りの蒸しパン」 |

|

花豆は、あらかじめ甘く煮ておきます。他の豆類と同じように水に浸けて戻してから煮ますが、「花豆は大きいから丸1日は浸けたほうがいいよ。じゅうぶん時間をとって戻しておくと、煮たときの柔らかさが違うからね。」

丸1日浸水したら、新しい水を使って圧力鍋で7分くらい煮て火からおろし、圧力が弱まったら水を捨てて砂糖を加え、ゆっくり煮て好みの甘さまで煮詰めます。

「ゆっくり煮ているとそのうち豆から水分が出てくるけど、それまで焦げやすいから気を付けて。」ということで、渡部さん作【花豆の煮物】はふっくらしていて、皮の存在を感じないくらいにとってもやわらか。

|

花豆の煮物が出来たら、蒸しパンづくりに入ります。卵・強力粉・きび砂糖・ベーキングパウダー・重曹・サラダ油・醤油をひとつのボウルで混ぜ合わせます。

きれいに混ざったら、カップの六分目くらいまで生地を入れていきます。トロトロした生地なので、カップに入れるときにはこぼれないように気を付けて。「私は不器用だから、いつもこういうのはお父さんがやるんだけどね。」パソコンでレシピを作ったりお菓子づくりの手伝いをしたり、渡部さんのご主人は繊細な作業がお得意なんですね。そしてご夫婦の仲の良い様子がお話から伝わってきます。

銀カップのような柔らかい素材の場合、1枚だけだとカップが広がってしまうので2枚重ねにしておきます。もちろんシリコンカップでもOKです。蒸しているうちにかなりふくらむので、それを想定して少なめ(六分目程度)に生地を入れるのがポイント。

生地を入れたら蒸します。この段階ではまだ花豆は入っていません。入れてもいいのですが、花豆は大きいので下に沈んでしまい、蒸しあがったときに表面に見えないんです。ということで、数分蒸して、表面が固まってから花豆を上にのせることにします。

蒸し鍋にカップを入れて蓋をし、沸騰後2~3分くらい蒸して、表面に少し火が通っていることを確認します。

さらに15分程度蒸したら完成です♪

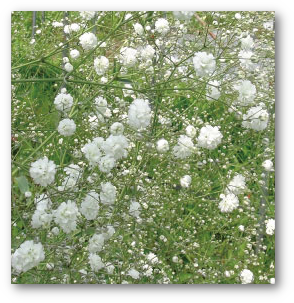

| 針生のかすみ草 |

南会津町針生(はりゅう)地区では、花つきの良さ、花の大きさ、枝ぶりの良さなど総じて上質なかすみ草が生産されており、その品質レベルの高さは、同じ町内の他の地域から出荷されるかすみ草ともまた別の扱いで「針生産」のラベルを付され、特別な価格で東京の大田花き市場などを中心に取引されています。

南会津町針生(はりゅう)地区では、花つきの良さ、花の大きさ、枝ぶりの良さなど総じて上質なかすみ草が生産されており、その品質レベルの高さは、同じ町内の他の地域から出荷されるかすみ草ともまた別の扱いで「針生産」のラベルを付され、特別な価格で東京の大田花き市場などを中心に取引されています。

品質の違いは比べて見れば誰もがわかるほどといわれ、バラなどの他の花の引き立て役というイメージを覆す存在感が針生産かすみ草の特徴です。

標高が高くて寒暖の差が激しく、メリハリのある環境でじっくりと育てられた針生のかすみ草は、質を求める仲買人が指名して買っていくまさにブランド品。ブライダルなどの特別な場面で使用されています。

| 生産地 | 南会津町針生(はりゅう) |

| 旬 | 8月~10月 |

| 買えるところ | 東京を中心とした生花店など |

|

| ■かすみ草農家 星恒男さん |

| 今回の「これぞ南会津ブランド!」という企画・取材を始めるきっかけとなったのが、星さんが育てるかすみ草です。同じ南会津町でも、この針生地域で栽培されるかすみ草は特別、という話を聞き、そんな隠れた名品のことを詳しく知りたい!と星さんの門をたたいたのでした。

気候や立地など土地の特徴が作物にとっての最適条件と合致したとき、プロも認める名品が出来る。誇りを持ってかすみ草栽培を続ける星さんに出会って、南会津の良さを改めて発見できました。 |

| 成長の様子を取材しました |

| 1.春のかすみ草畑 |

|

5月とはいえこのあたりはまだまだ朝晩の気温はひとケタになる日も多いですから、影響を最小限にして気温を保つためハウスを中で育てています。草丈はもう30cmほどになっています。雪国ですからもちろん、冬のあいだはハウスは解体され、かすみ草の株は野ざらし(?)状態。昨年の秋のうちに土から上の部分は枯れてしまいます。それでも株自体は土の中で生き続けて、雪の下で休眠した株が春になって再び芽吹き、ここまで成長するんですね。

同時期、新たに仕入れた苗のほうは草丈わずか3cmほど(これは次回にご紹介します)。新しい苗が収穫できるまで育つ期間は、昨年からの株より時間がかかることは想像がつきます。それでも、新しい苗を植える畑のほうが、去年からの株を引き続き翌年も育てる畑より面積が大きいとのこと。

針生の夏は期間が短いですし、成長が早いほうが収穫の時期も早まって生産量が増えるんだから、全部の畑を去年から引き続きの株で育てたほうが良い気がしますが、そこはなかなか思い通りにいかない自然相手の商売・・・。

「気候が悪いのかねずみにやられるのか、根っこがうまく育ってないんだ。去年からの株のうち三分の一から半分くらいはダメになってるね。」よく見ると、きちんと成長している株は確かに少ない。ちゃんと生えてる!と思って近づいてみるとちゃっかり雑草が穴から生えてたりで、なんだか自然の不条理さを感じてしまいます・・・。

| 2.新苗の定植 |

|

かすみ草も、苗の状態での仕入れ。ここまではどの地域も横並びなのに、針生地区で育てたものだけが「針生産かすみ草」として別格で出荷されるわけですから、やはり育てる環境が品質に大きく影響を与えていることは疑いようもありません。

苗をよく見ると、中央部分に切り取った跡があります。これはかすみ草農家さんが言うところの「ピンチ」という作業です。7~8cmまで育った苗を根本近くまで切り戻してしまいます。

ピンチすることによって、1本に集中している成長のエネルギーを分散して複数の茎を育てるそうで、根本ちかくでピンチするとしっかりとした茎が育つそうですよ。このピンチのやり方によって今後の姿に影響があるようで、かすみ草栽培のなかでも重要な作業といえそうです。

ピンチ後にわき目が伸びてある程度まで育ったら、畑に定植です。左の写真は、定植前の畑づくりの様子。畝たて(苗を植える部分の土を、地面より少し高く盛ること)してマルチング(畝にビニールをかける)していきます。マルチングは、夏場は土の乾き過ぎを防いだり、地温上昇を防ぐなどの目的があります。畑の準備が出来たらいよいよ定植です。

星さんの畑では、開花の時期をずらして霜の降りる時期(10月頃)まで収穫を続けられるよう、1か月程度ずらして数回に分けて苗の仕入れを行うそうです。入荷ごとにピンチ・定植を行い、早いものは7月から収穫が可能になるとのこと。

| 3.開花 |

|

写真でうまく伝わるかちょっと不安ですが、ひとつひとつの花の大きさが全然違います。「かすみ草の花ってこんなに大きかったっけ?」と思うほど別物!咲いた状態で7~8mmはあるでしょうか。いつも見ていたかすみ草の花は米粒のような印象があったので、この大きさにまずびっくり。

「かすみ草にも品種があるから。最近は花の大きい品種が人気があるよ。」とのことで、かすみ草業界でも様々な品種改良が行われており、最近は全国的に花の大きい品種が栽培されているようです。それでも、2~3日後にスーパーの花売り場でかすみ草を目にしましたが、まったく全然、比べようもないくらいに違いました。見かけた花はやっぱり米粒のようで、ちょっとした小豆くらいあるんじゃないかという針生のかすみ草は「やっぱり別物」と思わせる風格がありました。

星さんのかすみ草の収穫は10月まで続きます。針生地区は特に冬の訪れが早いので、霜が降りたら店じまい。ハウスの中を暖房であたためればそれなりに続けられるそうですが、9月~10月のブライダルの時期以降はかすみ草の需要は高くないので、自然にまかせてこの年の栽培を終了します。

| 檜枝岐のサンショウウオ |

水のきれいなところにしか生息しないといわれ、滋養強壮に効果があるとして昔から漢方薬としても珍重されているサンショウウオ。標高が高く、作付できる作物が限られていた檜枝岐村では、サンショウウオは貴重な栄養源として食されていました。現在は天ぷらなどにして村内の旅館などで食べることができます。

水のきれいなところにしか生息しないといわれ、滋養強壮に効果があるとして昔から漢方薬としても珍重されているサンショウウオ。標高が高く、作付できる作物が限られていた檜枝岐村では、サンショウウオは貴重な栄養源として食されていました。現在は天ぷらなどにして村内の旅館などで食べることができます。

| 生産地 | 檜枝岐村 |

| 旬 | 5月~6月 |

| 食べられるところ | 村内の旅館・民宿 |

| 買えるところ。食べられるところ |

|

| ■檜枝岐の郷土の味「山人料理」を一緒に堪能 |

| 旅館ひのえまたでは、サンショウウオの天ぷらをはじめとした、檜枝岐で昔から食べられてきた地元の料理をベースにした「山人料理(やもうどりょうり)」を味わうことができます。

「裁ちそば」「はっとう」など檜枝岐ならではの料理ばかり。豊富な湯量の温泉もお楽しみください。 |

| 檜枝岐のサンショウウオ |

|

|

| 旅館ひのえまた 山人(やもーど)料理 |

|

|

| 山人(やもーど)料理 |

|

|

| 渡部農園のりんご |

南会津地域では主に下郷町・南会津町でりんごの栽培が行われています。枝が折れそうになるほどたわわに実ったりんごの木が並ぶ畑の風景は南会津の秋の風物詩。りんご狩りを楽しめる農園もあります。

南会津地域では主に下郷町・南会津町でりんごの栽培が行われています。枝が折れそうになるほどたわわに実ったりんごの木が並ぶ畑の風景は南会津の秋の風物詩。りんご狩りを楽しめる農園もあります。

この辺りで栽培されている品種は「ふじ」や「つがる」、そして紅玉とふじをかけあわせた蜜たっぷりの「ひめかみ」など。

5月になっても雪が降ることもあるため、通常は花が咲いたら「摘花」する作業を実がついてからの「摘果」にするなど、雪国ならではの工夫もあるそうです。

| 生産地 | 下郷町・南会津町 |

| 旬 | 10月下旬~ |

| 買えるところ | 南会津の道の駅・物産館・直売所、会津エリアのスーパーなど |

|

| ■渡部農園 渡部貴人さん |

| 下郷町で農園を営んでいる渡部さん。りんごのほかにも様々な作物を育ていているそうです。 |

| 成長の様子を取材しました |

| 1.蕾から開花まで |

|

|

| 2.摘果 |

|

|

| 3.枝切り |

|

|

|

| 4.成熟 |

| りんごの木が重そうに見をたわわに実らせます。 |

| 5.収穫 |

|

|

| 6.りんごレシピ |

|

|

| 南会津の木材加工品 |

森林が土地の約9割を占める南会津。会津の工芸品として「会津塗」が有名ですが、この会津塗のもととなる木の器=「木地(きじ)」を生産していたのが南会津地域でした。現在でもろくろをまわして木地を制作する工房がいくつかあり、他にも木材を扱う企業が多くあります。

森林が土地の約9割を占める南会津。会津の工芸品として「会津塗」が有名ですが、この会津塗のもととなる木の器=「木地(きじ)」を生産していたのが南会津地域でした。現在でもろくろをまわして木地を制作する工房がいくつかあり、他にも木材を扱う企業が多くあります。

また、山々に囲まれ土地が狭く農業ができなかった檜枝岐村では、山の仕事が主な産業となっていました。檜枝岐村の山から切り出したネズコというヒノキ科の木材を使ったメッツ(まげわっぱ)などが現在も名産品として作られています。

| 生産地 | 南会津全域 |

| 買えるところ | きこりの店、木の店ステラ、道の駅 尾瀬檜枝岐など |

| 下郷町の雪下キャベツ |

雪が降る地域では冬に野菜の栽培をすることができませんが、雪は効果的な保存庫の役割をすることもあります。

雪が降る地域では冬に野菜の栽培をすることができませんが、雪は効果的な保存庫の役割をすることもあります。

収穫せずに根をつけたまま冬を迎えた農作物は、冬の寒さから身を守るため甘み・うまみを蓄えます。雪は温度が下がっても外気のように-10℃・-20℃にはならないため、断熱材の役割をして作物を凍結から守ります。

| 生産地 | 下郷町 |

| 旬 | 1月~2月 |

| 買えるところ | 下郷町や会津地域の道の駅・物産館など |

| 掘り起こすところを取材しました |

|

|

| 土っ子田島farmの手作り無添加味噌 |

日本酒の仕込みが冬の寒い時期に行われるのには、雑菌の繁殖を抑えること、じっくり発酵させることでまろやかなうまみを出すことなど様々なメリットがあります。同じ発酵食品である味噌も同じ。深みのある美味しい味噌づくりには、南会津の厳しい冬の寒さは欠かすことのできない条件です。

日本酒の仕込みが冬の寒い時期に行われるのには、雑菌の繁殖を抑えること、じっくり発酵させることでまろやかなうまみを出すことなど様々なメリットがあります。同じ発酵食品である味噌も同じ。深みのある美味しい味噌づくりには、南会津の厳しい冬の寒さは欠かすことのできない条件です。

| 生産地 | 南会津町 |

| 買えるところ | 南会津ふるさと物産館、南会津町・会津若松市内スーパーなど |

| 作り方を取材しました |

|

|

| 南会津のどぶろく |

米どころは酒どころ。そして昔から、自宅で楽しむ庶民的なお酒として「どぶろく」が作られ、飲まれてきました。どぶろくといえば密造酒といったイメージもありますが、現在ではその規制も緩和され、「どぶろく特区」として許可された地域では、自家栽培米などで作るどぶろくが民宿や農家レストランで提供され、それが店や地域の魅力のひとつとなっています。

米どころは酒どころ。そして昔から、自宅で楽しむ庶民的なお酒として「どぶろく」が作られ、飲まれてきました。どぶろくといえば密造酒といったイメージもありますが、現在ではその規制も緩和され、「どぶろく特区」として許可された地域では、自家栽培米などで作るどぶろくが民宿や農家レストランで提供され、それが店や地域の魅力のひとつとなっています。

南会津は美味しい米の産地。新潟県魚沼市と隣接する只見町は、豊かな雪解け水にも恵まれ、新潟に負けない美味しい米を使ったどぶろくが作られます。

| 生産地 | 民宿やまかのうや(只見町)、民宿とまと(南会津町) |

| 買えるところ | 各民宿、南会津の道の駅、物産館など |