南会津地域の冬の過ごし方

南会津地域は日本有数の豪雪地帯です。只見町や檜枝岐村では積雪が3mを超えることもあります。長く厳しい冬を乗り切るため、南会津の人々は古くから続く伝統行事を大切にし、冬ならではの遊びを楽しんできました。そんな南会津地域の人々の冬の過ごし方をご紹介します。

| ⇒ | 歳の神 |

| ⇒ | つる細工 |

| ⇒ | ゲスぞり |

| ⇒ | タイダイ染め |

| 歳の神 |

「歳の神」は無病息災を願う伝統の火祭りです。会津地方では「歳の神」と呼びますが、おんべ焼き、どんと焼きなど、全国で呼び名が違うようです。

お正月に神棚に飾った注連飾り(しめかざり)やお供え物を焼くことで、炎とともに歳神様(としがみさま)を天にお送りし、今年1年の五穀豊穣、無病息災を願います。

歳の神の火にあたると病気にならない、焼いたお餅やスルメを家族で食べると、その年は家内安全、無病息災で過ごすことができると伝えられています。

南会津地域でも1月15日の小正月を中心に各集落ごとに歳の神が行われます。

《 前沢曲家集落の「歳の神」 》

伝統的な曲家が残り、日本の農山村の原風景ともいえる景観を今なお残す南会津町の「前沢曲家集落」は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

伝統的な曲家が残り、日本の農山村の原風景ともいえる景観を今なお残す南会津町の「前沢曲家集落」は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

前沢曲家集落では毎年1月15日に歳の神が行われます。

写真は夕方4時50分の様子です。すでに日没の時間は過ぎていますので、間もなく暗くなるころです。

集落内の広場雪原に準備された大きな歳の神。後ろに写っているのが前沢曲家集落です。

藁(わら)を積み上げた山に、各家庭から持ち寄った注連飾り(しめかざり)やお供え物を取り付けます。

前沢曲家集落では、雪原の「歳の神」へと続く雪の道に雪灯籠を作っています。長く厳しい冬を乗り切るために、少しでも明るく美しい景観をと、住民のみなさんが雪の壁を掘ってろうそくを灯せる灯籠をこしらえます。

夕方6時に点火。藁(わら)なのであっという間に燃え上がりあたりを照らします。

炎が燃え盛っているうちは熱くてとても近寄ることができません。7~8分ほどで熾火になってきますので、お楽しみのお餅やするめ、団子を焼き始めます。

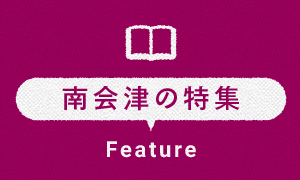

そのまま食べるのもよし、持参したのりをまいて磯辺焼きで食べるのもよし、集落の人々がこの1年の無病息災・五穀豊穣を祈りながらおいしくいただきます。

| つる細工(只見町) |

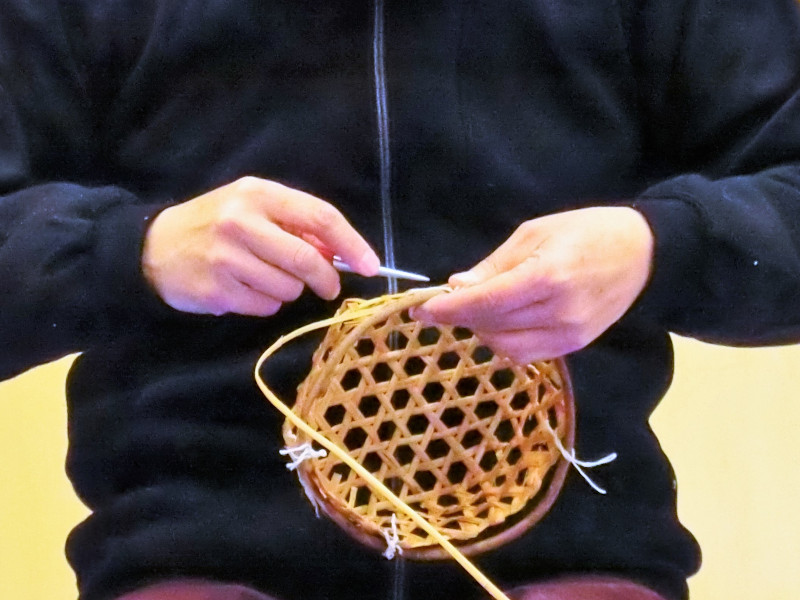

雪深い只見町では、長い冬の間にまたたび、ヒロロ、アケビ、やまぶどうなどを用いて様々な生活用具を手作りしてきました。なかでも「またたび細工」は全国的にも珍しく、只見ならではの手仕事といえます。

雪深い只見町では、長い冬の間にまたたび、ヒロロ、アケビ、やまぶどうなどを用いて様々な生活用具を手作りしてきました。なかでも「またたび細工」は全国的にも珍しく、只見ならではの手仕事といえます。

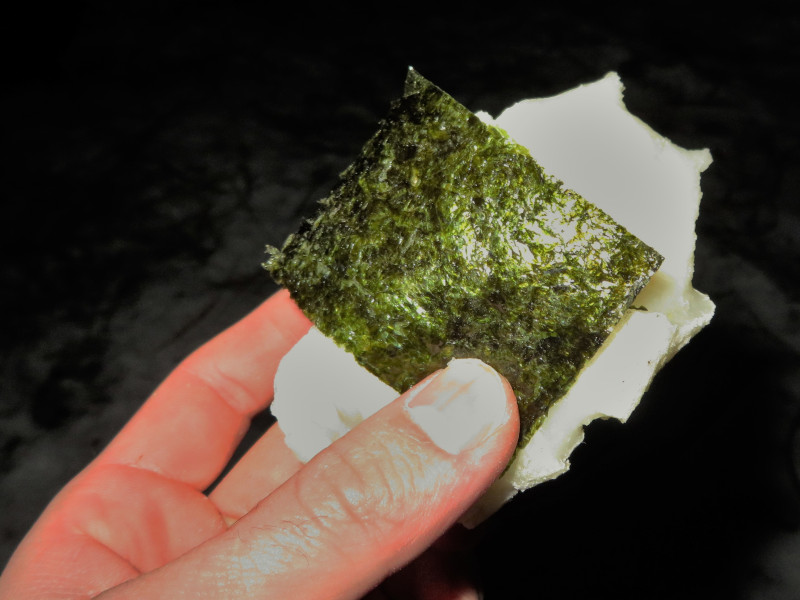

「またたび屋」さんは、マタタビ細工(編み)の技術を継承し、民具としてのみならず工芸品としてつる細工を広める活動をしているグ ループです。初心者から上級者までを含めた講習会を定期的に開催し、またたび細工の技術を伝えています。

今回の講習会会場は只見町の中心部にある只見町振興センター。自ら山に入って調達したヒロロやアケビ、マタタビを持ち寄っています。

よってひも状にする、削って編みやすい太さにする、裂いて扱いやすい太さにするなど、みなさんご自身の作業を進めていきます。

わからないところを先生に聞きながら、真剣にもくもくと手を動かします。

参加者のみなさんは講習会に何回も参加していて、カゴやザル、バックなどご自身が目指す作品を作っていきます。

お手本の作品がこちら。とても丁寧に作られた美しい編み組です。

▶つる細工を体験してみたいという方は、只見町観光まちづくり協会にお問い合わせください。一部販売も行われています。

| ゲスぞり(只見町) |

「ゲス」とは会津の方言でお尻のこと。農業用の肥料袋(厚手のビニール袋)をお尻に敷いて滑って遊びます。

「ゲス」とは会津の方言でお尻のこと。農業用の肥料袋(厚手のビニール袋)をお尻に敷いて滑って遊びます。

地方にお住いの方なら見かけたことがあるかもしれませんが、畑や田んぼなどで竹の杭に肥料のビニール袋がかけられています。あの袋です。

雪が深い地域ならば、斜面であればどこでもOK。息を切らしながら斜面を登り、肥料袋をお尻に敷いて一気に滑り降ります。ちゃんとしたそりだとかさばってしまいますが、肥料袋ならコンパクトに収納できますので、面倒がありません。ドカ雪地帯のちょっとした冬の遊びです。中に藁(わら)を詰めるとクッションになり乗り心地がよくなります。

スノーシューやかんじき体験などで、ちょっとした雪山歩きをした帰りに、肥料袋を使ったげすぞりで遊ぶと気分爽快です。

取材はに伺ったのは3/19。豪雪地帯只見とはいえ、雪はだいぶ少なくなっていました。ゲスぞりを楽しむにはまずは登らなければなりません。只見の「カッコネー」にガイドをお願いし、スキー場脇にある鳥居をくぐり三石神社へと向かいました。3月の中旬を過ぎていますので雪はザクザク。かんじきをはいているとはいえ登るのに一苦労です。

三石神社(みついしじんじゃ)は縁結びの神様として親しまれています。この大きな岩がご神体という珍しい神社です。お社が岩の下にへばりつくように建てられています。

そして、この岩は表面がかなりでこぼこしていて、へこみが別のへこみとつながっていることがあります。この穴にひもを通して五円玉と一緒に結ぶことができたら縁が結ばれると言われています。3枚目の写真、岩の下にぶらさがっているのが、お参りしたみなさんが通したひもと五円玉です。

普段は岩を見上げるような感じですが、雪がまだまだ積もっていますので、岩を正面にみるような体勢で穴を探します。この日は5人で30分ほど穴を探しましたが、残念ながら・・・。

さて、登ってきたらあとはゲスぞりで一気に滑り降りるだけ!雪の状態と危なくないコースを見極めながら、どんどん滑ります。思っているよりも出るスピードに、女性陣はキャーキャー!

こちらは動画を撮りながらのゲスぞり!

只見スキー場にご協力いただき、最後に雪上バナナボートを満喫!水上ではないので、さすがにスピードは調整してくれます。でも、思ったよりでるスピード、コーナーを曲がるときのG、冷たい風にハラハラドキドキ!

▶バナナボートのお問い合わせは只見スキー場へ

▶スノーシューやかんじき体験、ゲスぞり体験は只見町観光まちづくり協会へ

▶ゲスぞりの動画は「みなみあいづ移住ちゃんねる」へ

| タイダイ染め(南会津町南郷) |

農閑期にはワークショップなども開催されます。そのひとつ「あねさ会」のタイダイ染めワークショップをご紹介します。

農閑期にはワークショップなども開催されます。そのひとつ「あねさ会」のタイダイ染めワークショップをご紹介します。

「あねさ会」は、南会津町南郷地区のトマト農家の奥さんたちが立ち上げたグループで、ご夫婦共にIターンで移住された方が多く、地域のことがわからないため、情報交換などの場として立ち上げたそうです。

現在は南郷地区の方々を中心に18人のメンバーが在籍しており、メンバー間の交流のほか南郷地区を盛り上げるため活動しています。

「タイダイ染め」は、趣味でタイダイ染めをしているメンバーがいたことがきっかけで、ワークショップとして開催するようになりました。タイダイ染めのほかにも、木工のワークショップを開いたこともあるそうです。

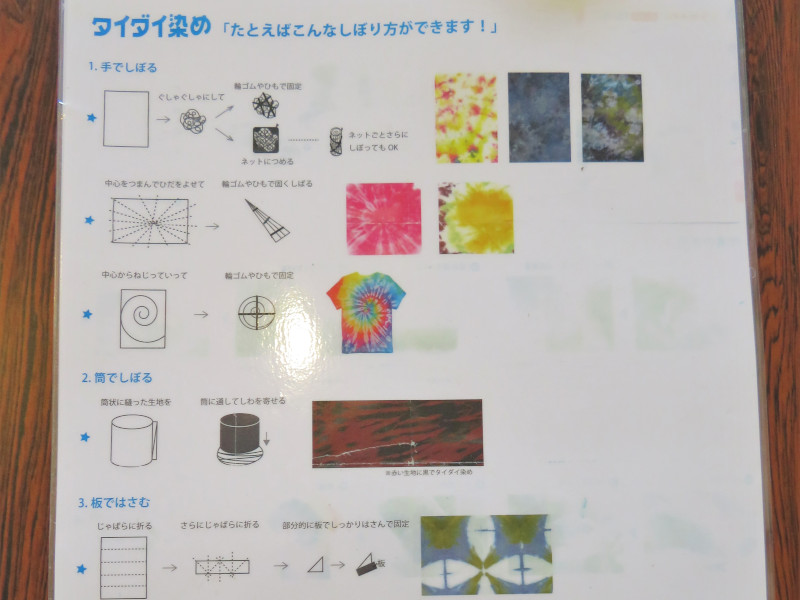

「タイダイ染め」とは、タイ(Tie=縛る)、ダイ(Dye=染める)という意味。生地を自由にヒモや輪ゴムで縛って、染料を塗って染色する染め方・染め物です。縛り方や染料の塗り方しだいで、様々な柄を作ることができます。

マーブル模様、まだら模様、じゃばら模様、豆縛り模様、タイル模様、サークル模様、幾何学模様、イラスト模様などを染めることができ、模様によって難易度がだいぶ違うそうです。

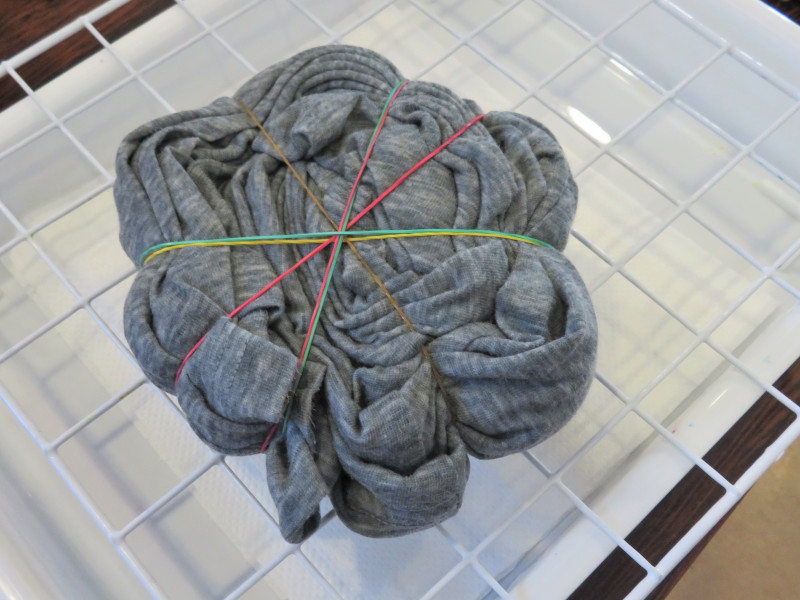

まずは、布を輪ゴムで縛ります。白地やグレーのTシャツなどを、出したい模様をイメージしながら輪ゴムでギュッと縛ります。

用意された染料は10色以上。綿素材であれば染色が可能で、色の組み合わせと縛り方次第でデザインは無数に存在します。ワークショップの回を重ねるごとに、仕上がりをイメージできるようになります。

わからないところは教えてもらいながら、縛った部分に染料をかけて染めていきます。染料の染み込ませ方でグラデーションも変わってきます。

染めが済んだら、色止めをします。どんな仕上がりになるかドキドキの時間帯です。

できあがったみなさんの作品がこちら!世界に一つだけの作品の完成です!

ワークショップには地元の方も参加され、リピーターもいらっしゃるそうです。

《 南会津の話題 》