戊辰戦争150周年

平成30年(2018年)は戊辰戦争から150年という節目の年です。戊辰戦争によって265年続いた徳川幕府・江戸時代が終わり、明治という新しい時代を迎えて、日本は近代日国家へと急速に進み始めました。 戊辰戦争は戊辰の年、慶応4年1月3日(1868年1月27日)に起こった「鳥羽・伏見の戦い」を発端とし、新政府軍と旧幕府軍との間で16ヶ月に渡り戦いが繰り広げられました。京都守護職を拝命するなど、徳川幕府の信頼が厚かった会津藩も新政府軍との戦いを余儀なくされ、慶応4年8月21日(1868年10月6日)会津藩の東側から迫る新政府軍との母成峠の戦いで敗れた後、西側(新潟県側)から、南側(栃木県側)から進んできた新政府軍との戦いにも敗れ、明治元年9月22日(1968年11月6日)に降伏、若松城(鶴ヶ城)が開城しました。 若松城の城下町での火災を城の落城と誤認した白虎士中二番隊が自刃した悲話や、NHK大河ドラマ「八重の桜」で描かれたように、現会津若松市での出来事は良く見聞きすることがありますし、鶴ヶ城を始めとする史跡も多く残っています。 また、現在の南会津地方は、江戸時代には幕府の直轄領である「南山御蔵入領」と呼ばれていましたが、戊辰戦争が起こる5年前に会津藩に編入され、先述の西側(新潟県側)から、南側(栃木県側)から進んできた新政府軍と旧幕府軍(会津藩)の戦いは、現在の南会津地方(南会津町、只見町、下郷町、昭和村)でも行われ、戦死者の墓や古戦場跡などの史跡が数多く残っています。 今回の特集では、南会津地方に今なお残る戊辰戦争の史跡などをご紹介します。

| 幕末の主な出来事 |

| 南会津の戊辰戦争 |

| 南会津の戊辰戦争の主な戦い |

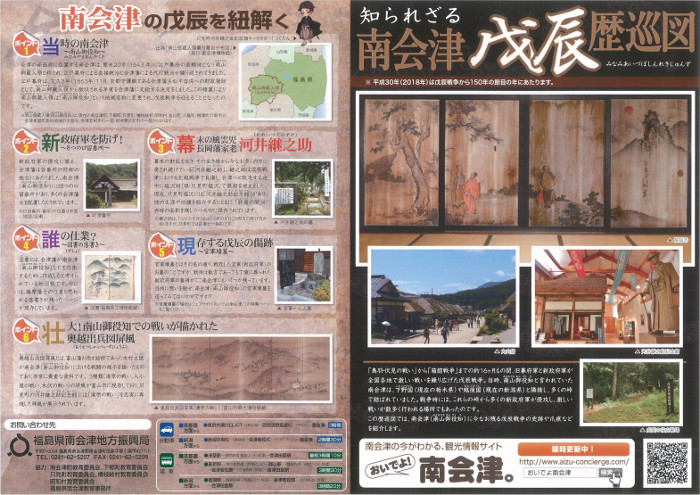

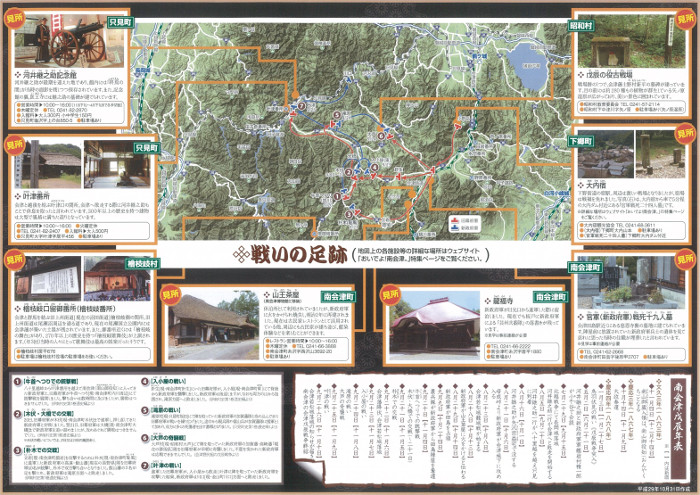

| 知られざる南会津戊辰歴巡図(リーフレット) |

| 今に残る戊辰の史跡 下郷町 |

| 今に残る戊辰の史跡 南会津町 |

| 今に残る戊辰の史跡 只見町 |

| 今に残る戊辰の史跡 檜枝岐村 |

| 今に残る戊辰の史跡 昭和村 |

| 義に生きた長岡藩家老 河井 継之助 |

| 幕末の主な出来事 |

会津地方の戊辰戦争を中心に、幕末の主な出来事を年表にしました。

| 和 暦 | 西 歴 | 場 所 |

| 出来事 | ||

| 文久2年 閏8月1日 | 1862年 9月24日 | 京都 |

| 会津藩主松平容保公が京都守護職に就任。 | ||

| 文久3年 11月4日 | 1863年 12月14日 | 南会津地方 |

| 南山御蔵入領が会津藩領に編入され、南山御役知となる。 | ||

| 慶応3年 10月14日 | 1867年 11月9日 | 江戸、京都 |

| 大政奉還。265年続いた徳川幕府の終わりを象徴する大事件。 | ||

| 慶応4年 1月3日 | 1868年 1月27日 | 京都 |

| 鳥羽・伏見の戦いが勃発し、戊辰戦争に突入。 | ||

| 慶応4年 3月17日 | 1868年 4月9日 | 南会津 |

| 会津藩は南側・日光口(現栃木県側)守備のため1,000人の兵を派遣。3/17から21にかけて田島宿・糸沢宿に滞在。 | ||

| 慶応4年 7月29日 | 1868年 9月15日 | 長岡 |

| 北越戊辰戦争で長岡城が落城。長岡藩家老河井継之助は八十里峠を越え只見に敗走。 峠越えは困難を極め、8月5日(9月20日)に只見に到着。 |

||

| 慶応4年 8月16日 | 1868年 10月1日 | 只見 |

| 河井継之助が村医矢沢宗益宅で没する。 | ||

| 慶応4年 8月21日 | 1868年 10月6日 | 会津 |

| 新政府軍は母成峠(現猪苗代町・郡山市)から進軍。会津の東側からの攻撃に対する防御拠点がことごとく突破され、新政府軍が会津城下に攻め入る。 | ||

| 慶応4年 8月23日 | 1868年 10月8日 | 会津 |

| 会津藩士とその家族約5,000人が籠城する。 | ||

| 慶応4年 8月23日 | 1868年 10月8日 | 会津 |

| 戸ノ口原の戦い(現会津若松市)から飯盛山まで敗走した白虎士中二番隊は、城下町での火災を城の落城と誤認し自刃。19名の若者が命を落とす。 | ||

| 慶応4年 8月28日 | 1868年 10月13日 | 南会津 |

| 新政府軍が、山王茶屋に火をかけると伝わる。糸沢集落の龍福寺に駐留。 | ||

| 慶応4年 8月29日 | 1868年 10月14日 | 南会津 |

| 新政府軍が田島陣屋を占領。 | ||

| 慶応4年 9月9日 | 1868年 10月24日 | 南会津 |

| 田島村の名主・農兵隊が新政府軍が駐留する田島陣屋を急襲し奪還に成功。 佐川官兵衛、河原田治郎、江上又八、朱雀隊などが合流し、兵を3隊に再編成。新政府軍の伊南川南進隊の阻止と、野尻・大芦駐留隊への攻撃が計画された。 |

||

| 慶応4年 9月20日 | 1868年 11月4日 | 南会津 |

| 牛首へつりでの銃撃戦(現南会津町伊南地区)。 木伏・大橋での交戦(現南会津町南郷地区)。 ※木伏の戦いは21日、23日の諸説あります。 |

||

| 慶応4年 9月21日 | 1868年 11月5日 | 南会津 |

| 朴木での交戦(現南会津町伊南地区)。 | ||

| 慶応4年 9月22日 | 1868年 11月6日 | 会津 |

| 会津藩が降伏。会津若松城落城。 | ||

| 慶応4年 9月23日 | 1868年 11月7日 | 南会津 |

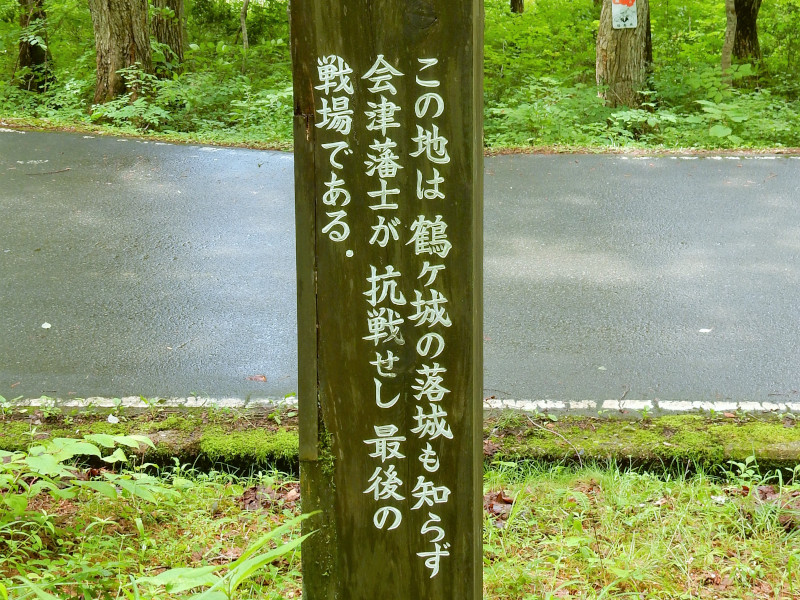

| 9/23・24の時点では南山地方(南会津地方)には会津藩降伏の知らせが届かず、各地で壮絶な戦闘が行われた。 入小屋の戦い(現南会津町南郷地区)。 |

||

| 慶応4年 9月24日 | 1868年 11月8日 | 南会津 |

| 滝原の戦い(現只見町)。 大芦の奇襲戦(現昭和村)。 |

||

| 慶応4年 9月25日 | 1868年 11月9日 | 南会津 |

| 叶津の戦い(現只見町)。 | ||

| 慶応4年 9月26日 | 1868年 11月10日 | 会津 |

| 会津若松城落城の知らせが南会津地方にも届き、南会津の戊辰戦争が終結。 | ||

| 南会津の戊辰戦争 |

| 《 江戸時代末期の南会津地方 》 |

会津の南西部に位置する南会津は、寛永20年(1643年)に江戸幕府の直轄地となり南山御蔵入領と称され、江戸幕府による直接統治と会津藩による代行統治が繰り返されてきました。

文久3年(1863年)11月、会津藩主松平容保公が京都守護職に任命されると、その役料(財政援助)として南山御蔵入領から徴収される年貢が会津藩に支給されることになりました。この措置により南山御蔵入領は「南山御役知(みなみやまおんやくち)」という名称に変更され、戊辰戦争を迎えることになりました。

| 《 8ヶ所の口留め番所 》 |

会津藩は、新政府軍の侵攻に備えて各番所の防御の強化にあたりました。南山御役知には8ヶ所の口留番所があり、多くの会津藩士を配置したとされています。

| 《 会津戊辰戦争へ 》 |

慶応3年(1867年)、徳川幕府は大政を朝廷に返上します。いわゆる大政奉還によって265年間続いた徳川幕府が実質終わりを迎えました。しかし、入京しようとする旧幕府軍と、それを阻止しようとする新政府軍は、翌慶応4年(1868年)1月、鳥羽と伏見でぶつかり、戦いへと突入しました。

伏見の戦いでは、旧幕府軍の主力は会津藩兵と新撰組であったため、会津藩には「開城」、「城・領地没収」の処分が下りました。会津藩主松平容保は20数回にわたり朝廷に嘆願書を提出し謝罪しましたが許されることはなく、会津討伐の命が下され、ついに会津戊辰戦争へと突入しました。

| 《 新政府軍の会津への進軍 》 |

慶応4年8月21日(1868年10月6日)、新政府軍は守りが手薄だった母成峠(現郡山市と猪苗代町の境)から会津へと攻め込みました。

当時会津藩が最も警戒していたのは、この3か所でした。

- 会津の南側の会津西街道・日光口(現栃木県今市市)

- 南東側の勢至堂峠・白河口(現須賀川市と郡山市の境)

- 東側の中山峠・二本松口(現郡山市と猪苗代町の境)

実際に、慶応4年閏4月20日(1868年6月10日)と5月6日(6月25日)、南側・日光口の守備のため派遣していた山川大蔵(やまかわ おおくら)率いる1,000人の会津藩兵は、現今市市で新政府軍と戦いました。

| 《 南会津地方の戦いの始まり 》 |

慶応4年8月21日(1868年10月6日)、母成峠を破った新政府軍が一気に会津城下に攻め込んでくると、慶応4年8月25日(1868年10月10日)、会津西街道・日光口の総督として田島陣屋(現南会津町田島)に駐留していた山川大蔵に帰城命令が下るなど、南会津地方ので防備していた旧幕府軍は若松に向かいました。

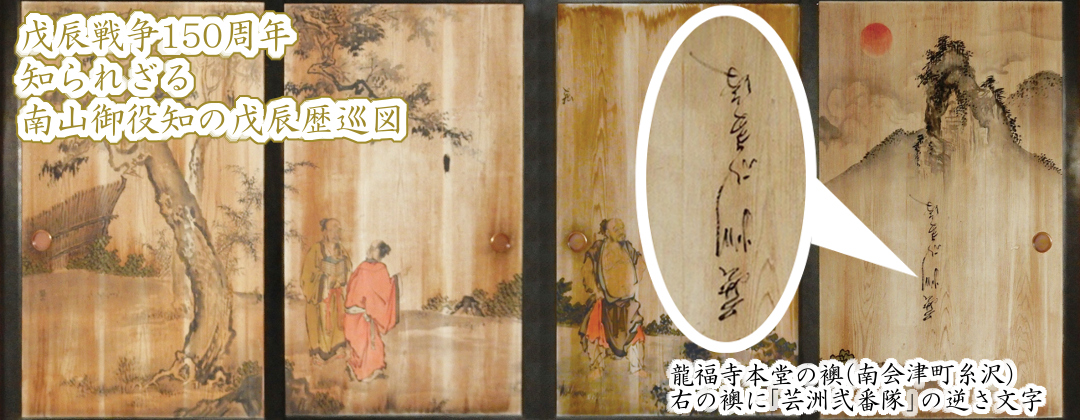

慶応4年8月28日(1868年10月13日)、日光口から進んできた新政府軍は、山王峠(現福島県と栃木県の境)にあった山王茶屋に火をつけた後、糸沢宿(現南会津町糸沢地区)の龍福寺に駐留しました。龍福寺本堂の襖には、この時に残されたとされる「芸州弐番隊」という逆さ文字の落書きが今も残っています。

また、焼き払われた山王茶屋ですが、その翌年(明治2年)には再建されました。その後、平成18年に南会津町奥会津博物館の敷地内に移築され、現在は古民家レストランとして活用されています。

| 《 南会津の戦い 》 |

慶応4年9月9日(1868年10月24日)、新政府軍に奪われた田島陣屋を、田島村の名主と農兵らが急襲し、奪還に成功しました。佐川官兵衛、河原田治郎、江上又八、朱雀隊などが合流し、兵を3隊に再編成。新政府軍の伊南川南進隊の阻止と、野尻・大芦駐留隊への攻撃が計画されました。

この頃新政府軍は、日光口からの攻撃に加え、会津の西側(現新潟県側)から八十里越を経て南会津地方(現只見町)にも進攻してきました。これにより、旧幕府軍は会津の南と西から攻め込む新政府軍と壮絶な戦いを繰り広げることになります(前項の年表参照)。

| 《 鶴ヶ城の落城・会津藩降伏の前後 》 |

会津藩が鶴ヶ城で籠城戦をするなか、南会津では各地で戦いが繰り広げられ、会津藩が降伏する慶応4年9月22日(1968年11月6日)の前後は、特に壮絶な戦いがあったと伝えられています。

慶応4年

- 9月20日 現南会津町伊南地区内川 牛首(うしくび)へつりでの銃撃戦

- 9月20日 現南会津町南郷地区木伏(きぶし)・大橋 木伏・大橋での交戦

- 9月21日 現南会津町伊南地区耻風(はじかぜ) 朴木での交戦

- 9月23日 現南会津町南郷地区入小屋(いりごや) 入小屋の戦い

- 9月24日 現只見町坂田 滝原(たきばら)の戦い

- 9月24日 現昭和村大芦(おおあし) 大芦の戦い

- 9月25日 現只見町叶津(かのうづ) 叶津で銃撃戦

会津藩が降伏したのは9月22日ですが、南会津地方にはその知らせがすぐには届かず、9月23日~9月25日にかけて、南郷・只見・昭和では戦いが続けられました。

会津若松城落城の知らせが届いたのは9月26日になってからでした。会津藩降伏の4日後になってようやく南会津の戦いが終わり、会津戊辰戦争は集結しました。

| 南会津の戊辰戦争の主な戦い |

南会津で行われた主な戦いです。戦いの番号①~⑦とMAP上の番号①~⑦が対応しています。

| 《 ① 牛首(うしくび)へつりでの銃撃戦 》 |

慶応4年9月20日(1868年11月4日)八十里越峠から叶津番所を越えて南会津・南山御役知(みなみやまおんやくち)に入ってきた新政府軍と、旧幕府軍が牛首へつり(現南会津町内川周辺)にて銃撃戦を展開しました。撃ち合いは数時間に及びましたが、勝敗はつきませんでした。[伊南村史第1巻通史編より]

| 《 ② 木伏(きぶし)・大橋(おおはし)での交戦 》 |

慶応4年9月20日(1868年11月4日)、旧幕府軍が木伏(現南会津町木伏)まで進軍し、押し返してきた新政府軍と交戦しました。翌21日、旧幕府軍は大橋(現南会津町大橋)まで新政府軍を追い詰めましたが、攻めあぐねて勝敗はつきませんでした。※木伏の戦いは21日、23日の諸説あります。[伊南村史第1巻通史編より]

| 《 ③ 朴木(ほおのき)での交戦 》 |

慶応4年9月21日(1868年11月5日)立岩(現南会津町舘岩)を攻撃するために朴木(現南会津町耻風)に進軍した新政府軍の高遠・飯山藩(現在の長野県)隊を旧幕府軍50名が銃撃し、朴木で双方撃ち合いとなりました。飯山藩の2名が足を撃たれ、新政府軍は滝原方面へと敗走しました。[伊南村史第1巻通史編より]

| 《 ④ 入小屋(いりごや)の戦い 》 |

慶応4年9月23日(1868年11月7日)針生(現南会津町針生)にいた旧幕府軍が、入小屋(現南会津町東)にて背後から新政府軍を襲撃しました。新政府軍は後退しますが、なおも両方の山から包囲され、滝原方面へと敗走しました。[伊南村史第1巻通史編より]

| 《 ⑤ 滝原(たきばら)の戦い 》 |

慶応4年9月24日(1868年11月8日)滝原村(現只見町坂田)にて陣を取っていた新政府軍の加賀藩隊と攻め込んできた旧幕府軍が戦いを繰り広げました。途中から親兵隊や富山兵が加賀藩隊に援軍として加わり、双方に多くの死傷者を出す激戦となりました。[只見町史第1巻通史編1より]

| 《 ⑥ 大芦(おおあし)の奇襲戦 》 |

慶応4年9月24日(1868年11月8日)大芦村(現昭和村大芦)にて陣を取っていた新政府軍の加賀藩・高崎藩(現群馬県)隊を旧幕府軍が早朝に奇襲しました。不意を突かれた新政府軍は応戦できませんでした。[会津野尻組の戊辰戦争より]

| 《 ⑦ 叶津(かのうづ)の戦い 》 |

慶応4年9月25日(1868年11月9日)進軍した旧幕府軍が、入小屋から敗走し叶津に陣を取っていた新政府軍を攻撃した結果、新政府軍は川口(現金山町川口)方面へと敗走しました。

| 知られざる南会津戊辰歴巡図(リーフレット) |

南会津における戊辰戦争や史跡などについてまとめたリーフレットです。画像クリックでダウンロードできます(PDF A3表裏 4.32MB)。

| 今に残る戊辰の史跡 下郷町 |

南会津地方への南東側(現郡山市、須賀川市、白河市)を守るため4ヶ所に口留め番所が設けられました。蝉峠からの街道には「芦ノ原口」、「白岩口」、「水門口」が。大峠からの街道には「野際口」が設けられ、非常時に備えました。

現在、多くの観光客で賑わう大内宿ですが、戊辰戦争では大内宿周辺で激しい戦いがあり、焼打ちに遭う寸前でしたが、当時の大内村の名主阿部大五郎が両軍の将に掛け合い、なんとか村を救い戦禍を免れたそうです。この努力があって、現在の美しい大内宿の景観が残されています。

| 官軍戦死二十四人墓 |

慶応4年9月1日(1868年10月16日)、旧幕府軍日光口守備隊長山川大蔵と、官軍の佐賀藩・宇都宮藩・大田原藩とで激しい戦いがありました。

23人の官軍兵と1人と会津藩兵が供養されています。大内ダム建設の際に現在の地に移転されました。

| ■所 在 地 | : | 下郷町大内ダム近く 県道131号大内ダム沿いに案内板あり |

| ■見 学 | : | 自由 10台ほどの駐車スペースあり |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| 大内峠 一里塚 |

会津城下の大町札の辻(現会津若松市の大町四つ角)から5里(約20km)の位置にあたります。下野街道の一里塚のほとんどは現存せず、また、片側だけが残っていること多いのですが、大内峠の一里塚は対で現存する貴重な史跡です。

ちなみに、会津から江戸までは61里(約252km)、会津藩の参勤交代は5泊6日の行程だったそうです。

| ■所 在 地 | : | 下郷町大内ダム近く 大内ダム沿い県道131号を曲がり、林道を450mほど進むと広場にでます。 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

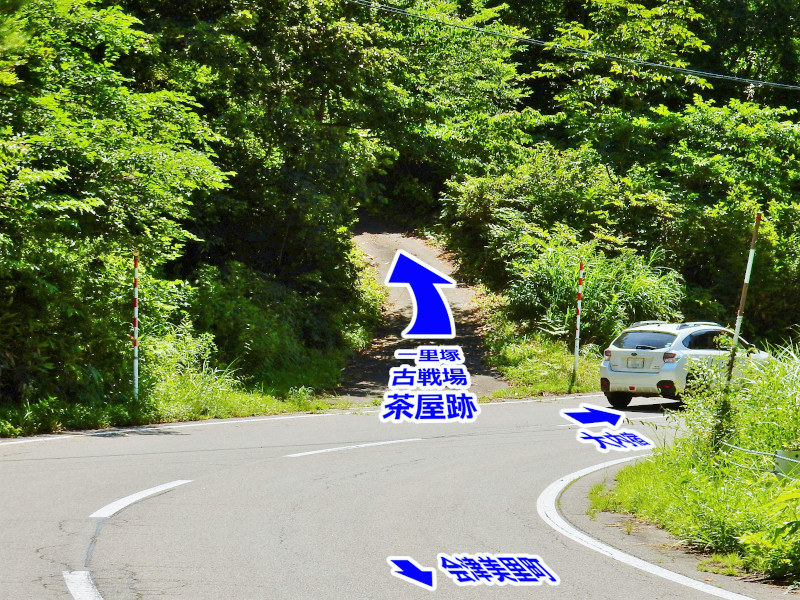

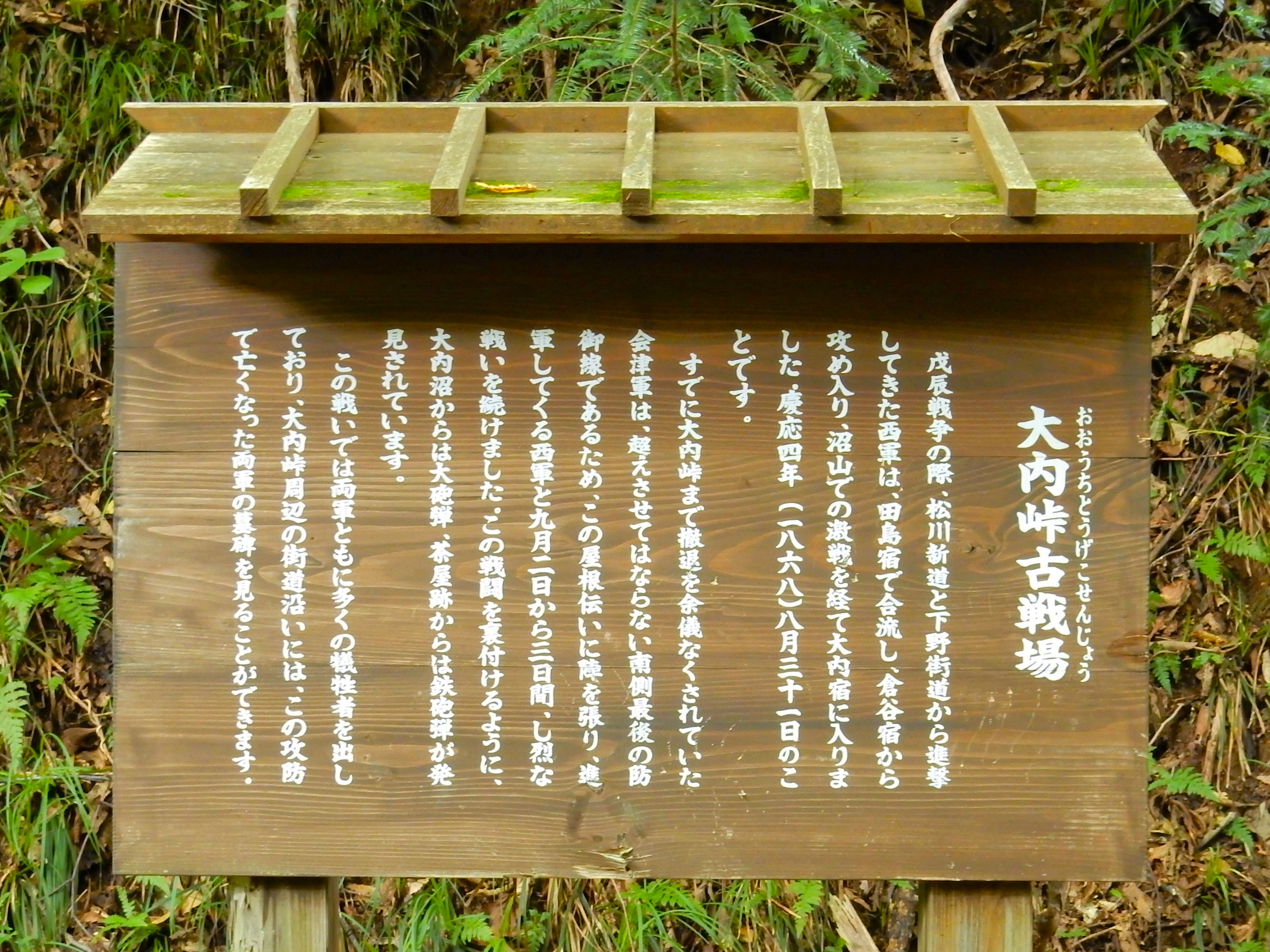

| 大内峠 古戦場 |

一里塚跡から山道を5分ほど登ったところにあります。大内峠まで撤退をよぎなくされていた会津軍は、越えさせてはならない南側最後の防御線であるため、この尾根伝いに陣を張り、慶応4年9月2日(1868年10月17日)から3日間、熾烈な戦いを続けました。

| ■所 在 地 | : | 下郷町大内ダム近く |

| ■見 学 | : | 自由 大内ダム沿い県道131号を山側に曲がり、林道を450mほど進むと広場に出ます。広場に車を停めて、一里塚の間の道を徒歩で5分ほど登ります。 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

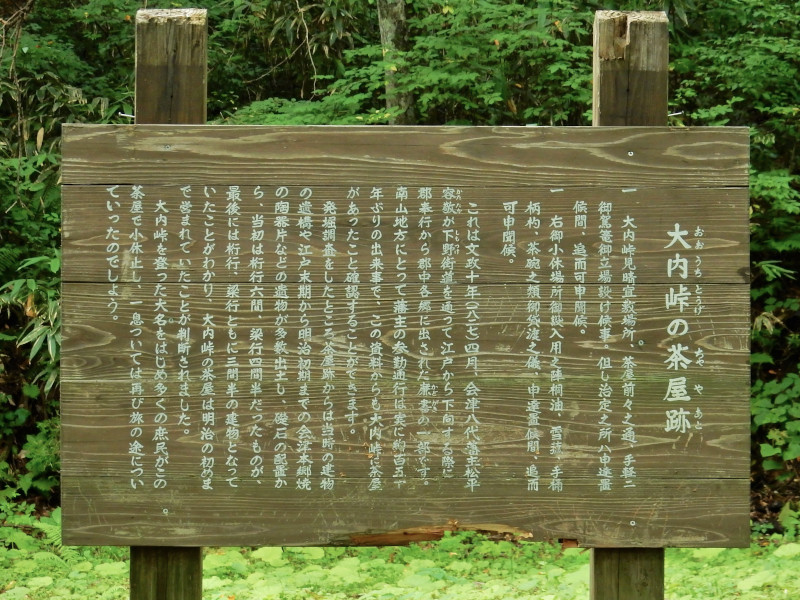

| 大内峠 茶屋跡 |

発掘調査により、茶屋跡からは当時の建物の遺構や江戸末期から明治初期にかけた会津本郷焼の陶器片などの遺物が多数出土しました。また、礎石の配置から、当初は桁行六間×梁行四間半(約10.8m×約8.1m)だったものが、最後には桁行、梁行ともに三間半(約6.3m)の建物となっていたことがわかり、大内峠の茶屋は明治の初めまで営まれていたと考えられています。

| ■所 在 地 | : | 下郷町大内ダム近く |

| ■見 学 | : | 自由 大内ダム沿い県道131号を山側に曲がり、林道を450mほど進むと広場に出ます。広場に車を停めて、一里塚の間の道を徒歩で5分ほど登り、古戦場跡の看板を過ぎると再建された茶屋が見えてきます。 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| 笹沼 金吾墓 大内宿 正法寺 |

会津藩士砲兵隊頭取「笹沼金吾」の墓石が大内宿を見下ろす正法寺にあります。慶応4年8月29日に大内峠の戦いで戦死しました。

| ■所 在 地 | : | 下郷町大内字山本51 大内宿を大駐車場側から上った突き当りを左手に |

| ■見 学 | : | 自由 正法寺のお堂を回り込み、墓地の間を登って行く坂道の途中の右側にあります。 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| 中山の大ケヤキ |

樹高36m、目通り幹周り12m、推定樹齢950年という大ケヤキの古木です。平安時代末期、天喜3年(1055年)、源八幡太郎義家が、陸奥の安倍貞任討伐に向かう際、険路に難渋して中倉村の司(つかさ)二宮太郎兵衛宅で休息しました。二宮氏は快く迎え入れ、また、大沼郡尾岐村に至る間道を教えたことで、義家は賊を討つことができました。義家は感謝のしるしとして、二宮宅の庭先にケヤキを植えたと伝えられています。

| ■所 在 地 | : | 下郷町中山字中平 県道131号沿い、なかやま花の郷公園入口近く |

| ■見 学 | : | 自由 ※民家の敷地内にありますので、見学の際は住民や近隣の方々のご迷惑にならないようご注意ください。 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| ■そ の 他 | : | ※付近に駐車する際は他の人や車に充分ご注意ください。 |

| 林 房之助墓 円福寺 |

楢原宿(現下郷町楢原)にある円福寺に、江戸直参旗本「林房之助」の墓があります。慶応4年8月26日(1868年9月29日)戦死。

| ■所 在 地 | : | 下郷町豊成字楢原2310 円福寺 |

| ■見 学 | : | 自由 ※一般の参拝者の迷惑にならないようご注意ください。 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| ■そ の 他 | : | ※円福寺には駐車場がありませんので、250mほど北側の「へいほう石・楢原宿駐車場」をご利用ください(国道121号沿い)。 |

| 奥州駒返しの碑 |

会津中街道は、若松城下と氏家宿(現栃木県さくら市)を結ぶ約125kmの街道でした。現在は下郷町観音沼森林公園から林道が続いていますが、当時は大峠を越える道があまりに険しく、時の会津藩主松平正容もこの場所で駒(馬)を返し、徒歩で峠を越えたことから「奥州駒返しの坂」と呼ばれたそうです。

ここから1.5kmほど下郷町寄りの野際宿には口留め番所が置かれていました。

| ■所 在 地 | : | 下郷町野際新田 観音沼森林公園の先2kmほどの所に案内板があります。 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| ■そ の 他 | : | ・案内板の左側から80段ほどの階段を上ると碑があります。 ・案内板付近に2~3台ほど停められる駐車スペースがあります。 |

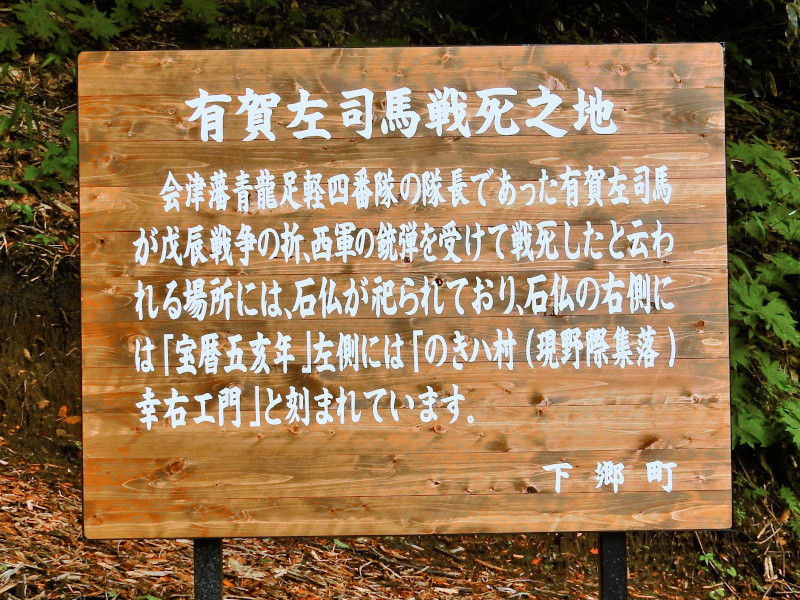

| 有賀 左司馬 戦死の地 |

三斗小屋宿と大峠の戦いから退いてきた会津藩青龍足軽四番隊隊長「有賀左司馬」が、奥州駒返坂付近で敵の銃弾を受け戦死しました時、半月型にえぐられた大きな古木を血に染めたといわれています。

| ■所 在 地 | : | 下郷町野際新田 観音沼森林公園の先4.5kmほどの所に案内板があります。 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 下郷町教育委員会 TEL:0241-69-1166 |

| ■そ の 他 | : | ・案内板から整備された山道を2分ほど上ると碑があります。 ・案内板付近に1~2台ほど停められる駐車スペースがあります。 |

| 今に残る戊辰の史跡 南会津町 |

現在の南会津町は、平成18年(2006年)に「田島町」、「舘岩村」、「伊南村」、「南郷村」が合併して誕生しました。

江戸時代には幕府の直轄領南山御蔵入領支配の中心田島陣屋が旧田島町に置かれ、交通の要衝でもありました。そのため、戊辰戦争では会津藩の兵力が口留め番所の日光口や沼田口をから進軍する新政府軍と戦うための拠点とし、各地で激しい戦いが繰り広げられました。

| 田島陣屋跡 |

寛永20年(1643年)に幕府直轄領となった南会津。代官所「田島陣屋」は元禄年間(1688年~1704年)に、現在の役場庁舎の西側に建てられました。会津藩の預かり支配となった寛政2年(1790年)には役場庁舎東側に、戊辰戦時には中町不動様の近くに新たに建てられたそうです。

| ■所 在 地 | : | 南会津町田島上町甲4025−2 南会津町役場敷地内 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 南会津町役場生涯学習課 TEL:0241-62-6311 |

| ■そ の 他 | : |

| 官軍戦死十九人墓 慈恩寺 |

南会津町田島地区の市街地にある慈恩寺に墓があります。慶応4年8月~9月(1868年)明治元年八月から九月にかけて戦死した新政府軍(宇都宮藩、大田原藩、芸州藩、肥前藩)19人の墓で、本堂の真裏の墓地にあります。

慈恩寺は御蔵入三十三観音めぐりの16番札所です。

| ■所 在 地 | : | 南会津町田島字後原甲3707 |

| ■見 学 | : | 自由 ※お寺に一声かけてからどうぞ |

| ■お問合せ | : | 南会津町役場生涯学習課 TEL:0241-62-6311 |

| ■そ の 他 | : |

| 山王茶屋 |

山王茶屋は、現福島県と栃木県の県境、山王峠にありました。参勤交代など、身分の高い武士階級が休憩や宿泊に使用され、茶屋本陣とも呼ばれていました。新政府軍が火をかけたと伝わりますが、翌年には同じ間取りで再建されました。

平成17年まで戊辰戦争当時と同じ場所(現道の駅田島付近)に建っていましたが、奥会津博物館に移築保存され、古民家レストランとして活用されています。

| ■所 在 地 | : | 南会津町糸沢字西沢山3692-20 奥会津博物館 古民家レストラン山王茶屋 |

| ■営業時間 | : | 10:30~16:00(L.O. 15:30) ※土日祝日のみ営業 ※11/12~3/31は冬期休業 |

| ■お問合せ | : | 山王茶屋 TEL:0241-66-3888 ホームページ |

| ■そ の 他 | : | ・奥会津博物館の駐車場をご利用ください。 ・奥会津博物館の見学は入館料が必要です(300円)。 |

| 官軍の落書き(逆さ文字) 龍福寺 |

現国道121号沿い、南会津町糸沢にある龍福寺には、新政府軍が宿営した際の落書きが残されています。慶応4年8月29日(1868年10月14日)、肥前・芸州・大田原・宇都宮の4藩からなる新政府軍2,000の兵が山王峠を越えて田島に入り、ここ龍福寺に宿営しました。その際に、襖に芸州(現広島県)の兵が書いた「芸州弐番隊」という文字が残されています。外されて逆さになっていた襖に書いたため、襖を元に戻すと逆さ文字になったとされています。

| ■所 在 地 | : | 南会津町糸沢字居平1880 龍福寺本堂 |

| ■見 学 | : | ※要お問い合わせ |

| ■お問合せ | : | 龍福寺 TEL:0241-66-2222 |

| ■そ の 他 | : | ・御蔵入三十三観音の21番札所です。 ・境内にある桜は見事で、桜の名所としても知られています(例年見頃はGW頃)。 |

| 今に残る戊辰の史跡 只見町 |

江戸時代、南会津地方は「南山御蔵入領(みなみやまおくらいりりょう)」と呼ばれる幕府の直轄領でした。幕末の文久3年(1863年)に、会津藩主松平容保公が京都守護職に任命され、この役料として南山御蔵入領は会津藩に編入されました。これにより、南会津地方は会津藩領として戊辰戦争を迎えることになりました。

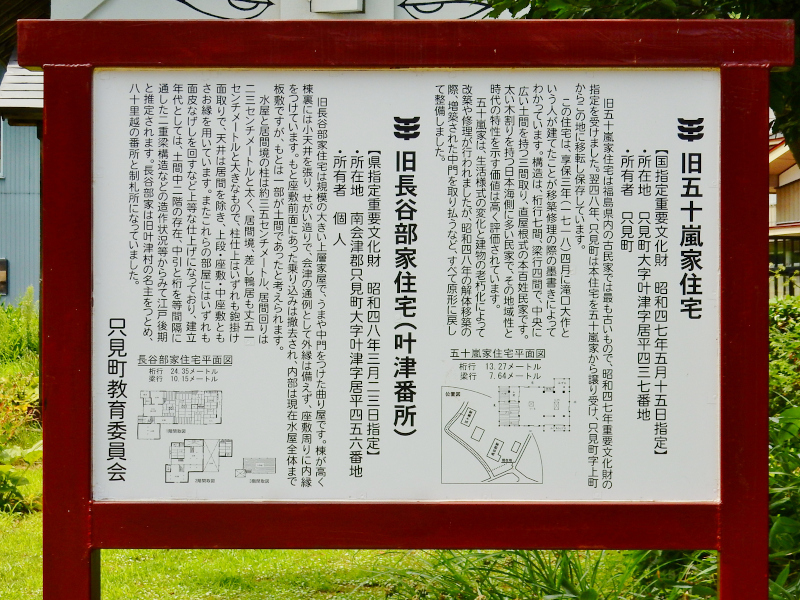

| 叶津番所 |

越後(現新潟県十条)と会津を結ぶ八十里越の番所で、当時の叶津村名主長谷部家の住宅です。長岡藩家老河井継之助が落ち延びてきた際、ここで会津藩代官と会い、状況報告を受けたとされています。寛政10年(1643年)築といわれる建物内は、高い天井や隠し部屋がありタイムスリップ感覚を味わえます。また、番所の後方には築300年程度といわれる国重要文化財「旧五十嵐家住宅」があり見学することができます。

| ■所 在 地 | : | 只見町叶津字居平456 叶津番所 |

| ■見 学 | : | ※2021年(令和3年)6月現在、営業していません。 |

| ■お問合せ | : | 只見町観光まちづくり協会 TEL:0241-82-5250 |

| 只見町 河井継之助記念館 |

越後長岡藩軍事総督 河井継之助の終焉地。 新政府軍と長岡藩との戦い(戊辰北越戦争)の際、銃弾を受け負傷し、この地で亡くなりました。 館内には継之助に関する貴重な資料展示の他、継之助の「終焉の間(部屋)」が当時の面影を残し保存されています。

| ■所 在 地 | : | 只見町塩沢字上ノ台850-5 河井継之助記念館 |

| ■入 館 料 | : | 大人350円 小人200円 |

| ■開館時間 | 10:00~16:00(最終入館16:00) 木曜日休館 ※荒天時休館 ※冬期間休館(11月中旬~4月下旬) |

|

| ■お問合せ | : | TEL:0241-72-8035 ホームページはこちら |

| ■そ の 他 | : | ※駐車場は国道252号沿いです。 |

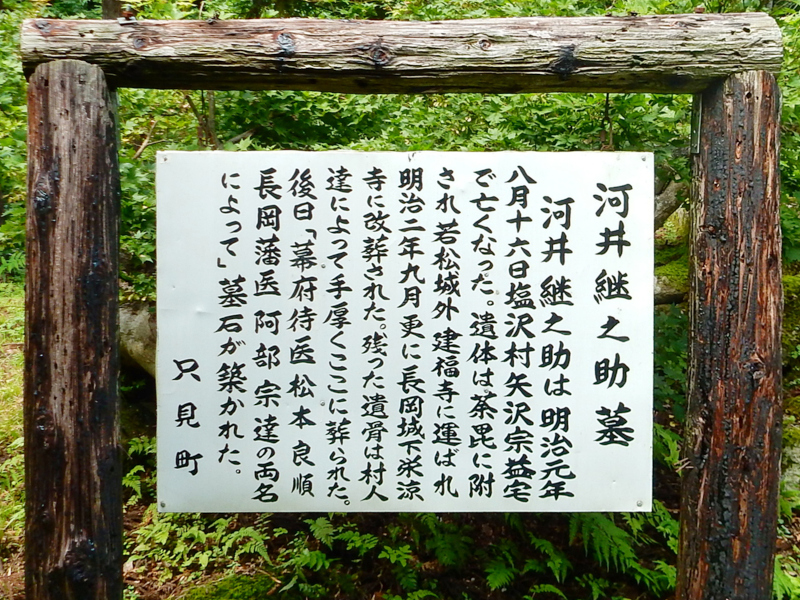

| 河井継之助の墓 |

河井継之助記念館から300mほど、医王寺の境内に河井継之助の墓があります。火葬された遺骨は現会津若松市内に埋葬されましたが、戊辰戦争終結後の明治2年(1869年)に故郷長岡に運ばれ、栄涼寺に葬られました。ここ医王寺の墓は火葬の際に残された遺骨を村民が拾い集めて建てたもので、新政府軍の目を欺くため、文字は刻まず祠の様式にしました。

| ■所 在 地 | : | 只見町塩沢258 河井継之助記念館から約300m |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | TEL:0241-72-8035 河井継之助記念館 |

| ■そ の 他 | : | ※駐車場は国道252号沿い、河井継之助記念館の駐車場をご利用ください。 |

| 太田治衛門墓 龍泉寺 |

現只見町布沢地区にある龍泉寺には、新政府軍加賀藩士太田治右衛門の墓があります。慶応4年9月24日(1868年11月8日)に滝原の戦い(現只見町坂田)で戦死しました。

| ■所 在 地 | : | 只見町布沢字寺沢720 龍泉寺 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 只見町観光まちづくり協会 TEL:0241-82-5250 |

| ■そ の 他 | : |

| 今に残る戊辰の史跡 檜枝岐村 |

福島県の西南端に位置する檜枝岐村は、当時会津と上州(現群馬県)を結ぶ交易路沼田街道(上州街道)沿いの村です。沼田街道は、現在の尾瀬を通る街道で、現在は木道の通行のみに規制されている大江湿原や尾瀬沼を人々が行き来していました。戊辰戦争時は、檜枝岐口留番所が置かれ、また、ニッコウキスゲやミズバショウで有名な大江湿原に会津藩が駐留し、土塁を築き、その跡が現在も残っています。群馬県側の戸倉では実際に戦闘が行われました。美しい自然を楽しむ登山客で賑わう現在の尾瀬の姿からは想像するのが難しいかもしれません。

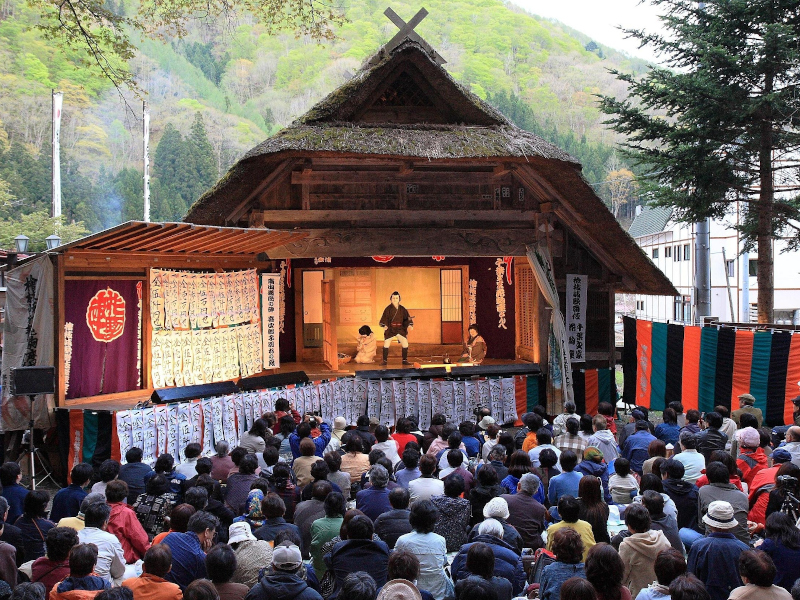

| 檜枝岐口留番所 檜枝岐の舞台 |

会津と群馬を結ぶ旧上州街道(現在の沼田街道)の檜枝岐側の関所です。旧上州街道は尾瀬沼周辺を通る道で、現在の尾瀬国立公園内には会津藩が築いた土塁が残されています。また、御番所近くには「檜枝岐の舞台」があり、270年以上の歴史を持つ「檜枝岐歌舞伎」が上演されます(年3回)。当時の人々にとって歌舞伎は最高の娯楽だったそうです。

| ■所 在 地 | : | 檜枝岐村居平 檜枝岐の舞台入口 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL:0241-75-2432 |

| ■そ の 他 | : | ※駐車場は檜枝岐村役場の駐車場をご利用ください。 |

| 尾瀬大江湿原 塹壕(ざんごう)跡 |

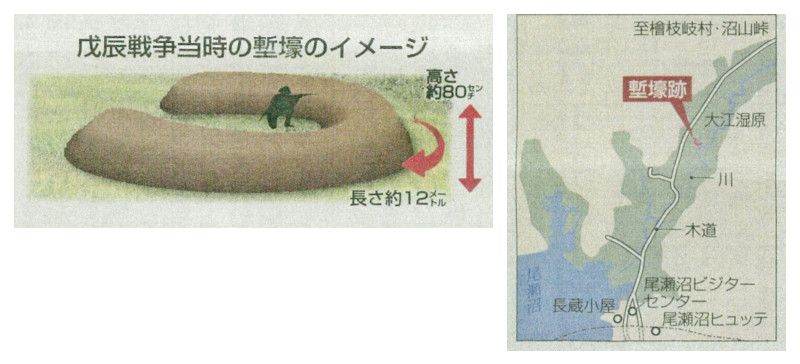

戊辰戦争時、会津藩士約300名が檜枝岐に駐在し、戸倉(現群馬県)まで遠征して沼田街道で新政府軍と戦いました。この頃に会津軍が作ったとされる塹壕跡(土塁跡)が大江湿原に残っています。

| ■所 在 地 | : | 檜枝岐村燧ケ岳 大江湿原内 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 尾瀬檜枝岐温泉観光協会 TEL:0241-75-2432 |

| ■そ の 他 | : | ※雪解けや紅葉の時期など、草が生い茂っていない時だと確認(目視)しやすい。 ※尾瀬のシーズンは概ね4月下旬~10月下旬 ※画像は平成29年8月27日福島民友新聞掲載 |

| 今に残る戊辰の史跡 昭和村 |

江戸時代、昭和村は九つの村を一つとして野尻組と呼ばれていました。西側は吉尾峠を通り只見から越後へ、東側は美女峠経由で会津若松へという交通の要衝でした。戊辰戦争当時は新政府軍が西の只見側、南の田島側から進軍し、激しい戦いが行われました。慶応4年9月22日(1868年11月8日)に会津藩は降伏しましたが、昭和村にはその情報がすぐには伝わらず、9月24日(11月10日)にも熾烈な戦いがありました。

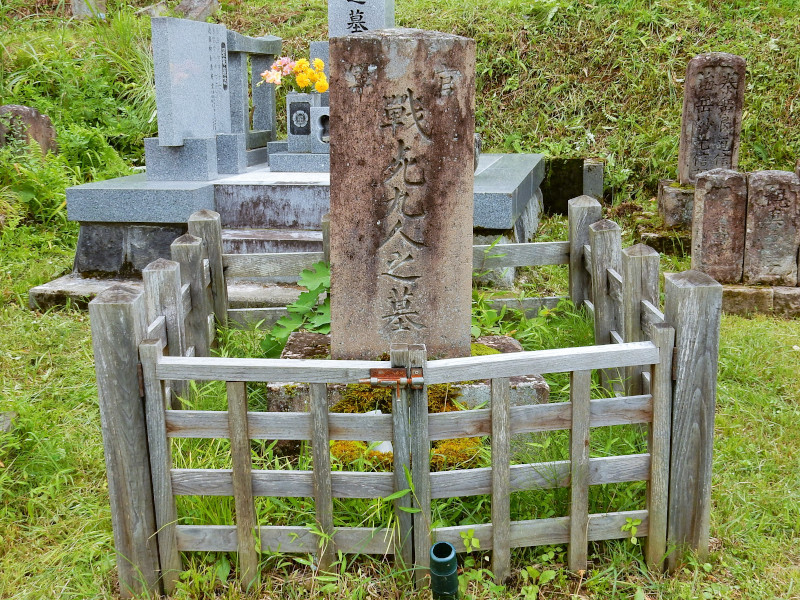

| 会津藩戦死二人之墓 |

会津藩降伏の2日後、慶応4年9月24日(1868年11月10日)に、会津若松城開城の知らせが届かぬまま行われた戦いで戦死した、野村新平と角田五三郎の墓です。(※野村新平の墓は矢ノ原古戦場跡にもあります)

| ■所 在 地 | : | 昭和村大芦 国道401号 奥会津昭和の森入口T字路 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 昭和村教育員会 TEL:0241-57-2114 |

| ■そ の 他 | : |

| 官軍戦死九人墓 |

高崎藩士3名、金沢藩士6名の墓が、大山祇神社そばの墓地にあります。慶応4年9月24日(1868年11月10日)に戦死しました。

| ■所 在 地 | : | 昭和村大芦愛宕山 大山祇神社入り口そばの墓地 |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 昭和村教育員会 TEL:0241-57-2114 |

| ■そ の 他 | : |

| 戊辰の役古戦場 |

慶応4年9月24日(1868年11月10日)、昭和村に駐留していた新政府軍を会津藩が奇襲し、新政府軍は一旦退きますが、軍を立て直し再び戦いとなり、会津藩が大芦方面に退きました。

現在美しい湿原で知られる矢ノ原湿原沿いの道路脇に案内板があり、戦死した野村新平墓もここにあります。

| ■所 在 地 | : | 昭和村下中津川矢ノ原(矢ノ原湿原) |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 昭和村教育員会 TEL:0241-57-2114 |

| ■そ の 他 | : |

| 野村 新平の墓 |

慶応4年9月24日(1868年11月10日)、昭和村に駐留していた新政府軍を会津藩が奇襲し、新政府軍は一旦退きますが、軍を立て直し再び戦いとなり、会津藩が大芦方面に退きました。

この古戦場跡に戦死した会津藩士野村新平の墓が建てられています。

| ■所 在 地 | : | 昭和村下中津川矢ノ原(矢ノ原湿原) |

| ■見 学 | : | 自由 |

| ■お問合せ | : | 昭和村教育員会 TEL:0241-57-2114 |

| ■そ の 他 | : |

| 義に生きた長岡藩家老 河井 継之助 |

越後長岡藩に生まれた「河井 継之助(かわい つぐのすけ)」は、幼少より文武に秀で、江戸や西国への遊学を通じて様々な師に出会い、黒船来航に揺れ動く全国の情勢について知見を広めました。慶応元年(1865年)39歳の時には郡奉行となり、その非凡な才能は多くの人の注目を集め、その後、御番頭、町奉行、御年寄役を歴任し、家老上席となってからは政務を担当しました。この間大いに藩政を改革し、藩財政を確立すると共に兵制を改革するなど、奥羽の雄藩としての長岡藩の基礎を作り上げました。

越後長岡藩に生まれた「河井 継之助(かわい つぐのすけ)」は、幼少より文武に秀で、江戸や西国への遊学を通じて様々な師に出会い、黒船来航に揺れ動く全国の情勢について知見を広めました。慶応元年(1865年)39歳の時には郡奉行となり、その非凡な才能は多くの人の注目を集め、その後、御番頭、町奉行、御年寄役を歴任し、家老上席となってからは政務を担当しました。この間大いに藩政を改革し、藩財政を確立すると共に兵制を改革するなど、奥羽の雄藩としての長岡藩の基礎を作り上げました。

慶応4年1月3日(1868年1月27日)、鳥羽伏見の戦いで始まった戊辰戦争は、関東、東北、越後に拡大されていきます。河井継之助は、平和的解決を試みましたが叶わず、参戦に踏み切るとともに奥羽越の諸藩同盟を結成し、その総督として北越戊辰戦争へと進んでいきました。しかし、7月25日(9月11日)の戦いで負傷した継之助は、立て直しをはかるため、八十里越(はちじゅうりごえ)を越えて会津に向かいました。困難を極めた峠越えで、山中に一泊したのち8月5日(9月20日)に只見に辿りつき、傷の手当てを受けます。8月12日(9月27日)に幕府の医師松本良順のすすめで会津若松に向けて出発し、その途中、現只見町塩沢で村医矢沢宗益宅に投宿しました。しかし、死期を予感した継之助は、8月16日(10月1日)に従者松蔵に死期の準備を命じ、その夜静かな眠りに入りました。

只見町塩沢地区には、現在「河井継之助記念館」があり、幕末の動乱を生き、その生き様から今なお多くの方に愛されている河井継之助の生涯や功績を紹介しています。継之助が最後を迎えた村医矢沢宗益宅の一部が移築再現され、大切に保存されています。

※継之助は「つぐのすけ」または「つぎのすけ」と両方の呼び方がありますが、只見町では「つぐのすけ」が一般的です。

| 《 只見町 河井継之助記念館 》 |

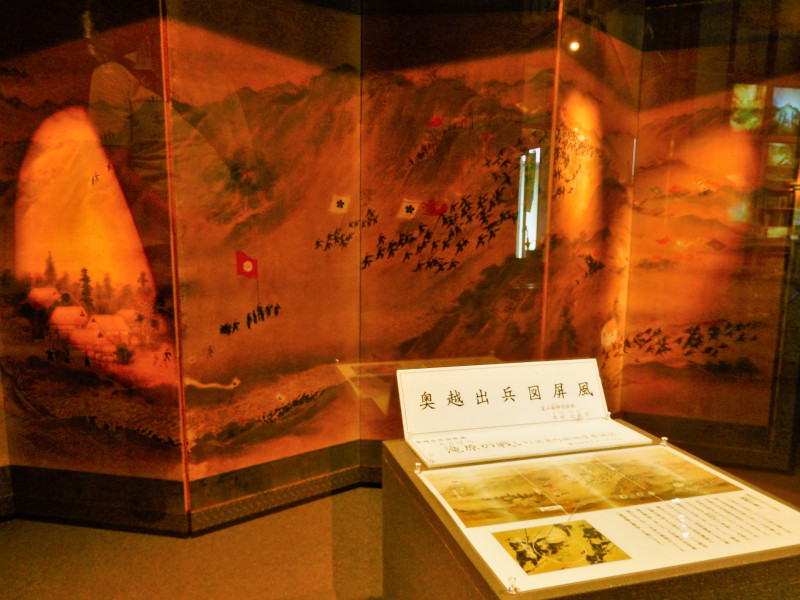

越後長岡藩軍事総督 河井継之助の終焉地。 新政府軍と長岡藩との戦い(戊辰北越戦争)の際、銃弾を受け負傷し、この地で亡くなりました。 館内には継之助に関する貴重な資料展示の他、継之助の「終焉の間(部屋)」が当時の面影を残し保存されています。

他にも、富山藩の絵師木村立獄が南会津の戊辰戦争を描いた「奥越出兵図屏風」など、貴重な資料が展示されています。

| ■所 在 地 | : | 只見町塩沢字上ノ台850-5 |

| ■入 館 料 | : | 入館料 大人350円 小人200円 |

| ■開館時間 | 10:00~16:00(最終入館16:00) 木曜日休館 ※荒天時休館 ※冬期間休館(11月中旬~4月下旬) |

|

| ■お問合せ | : | TEL:0241-72-8035 ホームページはこちら |

| ■そ の 他 | : | ・駐車場は国道252号沿いです。 ・河井継之助の故郷、新潟県長岡にも記念館があります。 (越後長岡 河井継之助記念館のHPはこちら) |